小説をガイドブック代わりに、登場人物たちの足跡を辿りつつ、時には寄り道もして、写真や観光資料、地図データなどを基に、舞台となっている世界各地を紹介しながらバーチャルに巡礼する、【小説 de いながら旅】の第9シーズン。高田崇史の『古事記異聞シリーズ』を取り上げて、旅の舞台を日本に移したシーズンの第2部です。出雲市、松江市ほかを旅した第1部のいながら旅を引用する場合は、前旅と表記します。また、『古事記』や『日本書紀』、『出雲国風土記』を引用する箇所に頁数を記載している場合は、前旅のガイドブックの項で紹介した各文庫版の現代語訳の頁数です。

この旅のガイドブック

今回(第2部)の旅のガイドブックは、民俗学を学ぶ大学院生の主人公橘樹雅(たちばな みやび)が研究テーマの本質を探求するためゆかりの土地を巡る『古事記異聞』シリーズの2作目『オロチの郷、奥出雲 古事記異聞』で、当初2018年10月に講談社ノベルス『古事記異聞 オロチの郷、奥出雲』として刊行されていた作品を、前作と同様、文庫化(2021年5月)に伴い、プロローグと他の章の一部を入れ替えるなど構成や表現を見直し、主要な登場人物に松本救助作画によるキャラクターイメージを与え、題名の主複を入れ替えて発行されたものです。

フィールドワークを延長した雅は、素盞嗚尊や「櫛」の本質を求め、出雲の中の出雲、出雲の根源をなす場所と考える奥出雲を巡り、不思議な縁で再び事件に関わります。出雲編2作目の本作では、島根県の安来市や雲南市、奥出雲町の神社旧跡などを訪れます。

なお、雅が担当教官等と対話したり、警察が関係者を尋問したりする部分については適宜割愛し、登場人物が舞台となる場所を訪れる部分を中心にいながら旅を進めます。また、見出しや章節の区切りは、私が付けたものであり、小説のそれとは必ずしも一致していませんので、ご留意ください。

プロローグ

日枝山王大学の民俗学研究室に所属する橘樹雅は、教授の水野史比古が長期休暇の間、研究室を任されている担当教官の御子神伶二から研究テーマ「出雲」についての見識のなさを指摘され、前旅で検討したとおり平成20年(2008年)3月に春休みを利用して2泊3曰で現地を訪れました。ところが、御子神から出雲と松江を回っただけでは全く本質に辿り着けないと指摘され、もう1泊追加して奥出雲へ足を伸ばすことにします。

そして、3日目のフィールドワークを終えた雅は、宍道駅から16時2分発の木次線に乗り換え、緑濃い景色の中を奥出雲へと南下していました。木次線は、宍道駅と木次駅を結ぶ簸上(ひかみ)鉄道として1916年に開通し、現在は、広島県の備後落合駅との間を結ぶJR西日本の単線のローカル路線としてキハ120形気動車で運行されています。

雅が旅した2008年当時は、「奥出雲おろち号」というトロッコ列車も運行していましたが、車両の老朽化に伴い、2023年11月23日をもって終了しました。

現在は、木次線の沿線風景や歴史をテーマとした「たたら」「たなだ」「さくら」「しんわ」という愛称のラッピング車両が走るほか、2024年4月7日から観光列車「あめつち」が区間を限定して運行しています。

第1章 大 蛇 雲

1 鬼の舌震

斎木裕子の滑落遺体が発見されたのは、国の名勝及び天然記念物に指定されている、島根県奥出雲町の景勝地鬼の舌震(したぶるい)の上流でした。 奥出雲を代表する河川、斐伊川の支流、大馬木川の急流が黒雲母花崗岩を浸食してつくり出したおよそ2.3kmにわたる大渓谷で、深いV字峡谷の左右に多数の甌穴(おうけつ)や巨岩、奇岩が点在し、壮大な景観を展開しています。その名前は、『出雲国風土記』(仁多郡の恋山275・278頁)に記されている、玉日女命(たまひめのみこと)を慕って嫌われた和尓(わに)の神話に因んで呼ばれるようになった「わにのしたぶる」が転訛したものとされます。

こちらの奇岩は、顔面のような形の岩に開いた2つの甌穴を水が流れる様がまるでワニ(鬼)が涙をこぼしているように見えるところから、鬼の落涙岩(らくるいいわ)と呼ばれます。

高さ約30mの山肌の岩上に一つだけ垂直に立つ水瓶岩(はんどいわ)は、昔水を貯めておいた水瓶に見えることからそう呼ばれ、渓谷内で最も有名な奇岩です。

節理によって岩が真っ二つに割れているところから、鬼が刀を試し斬りした岩、鬼の試刀岩と呼ばれ、『鬼滅の刃』の主人公の竈門炭治郎が刀で斬ったものに似ていると話題になりました。

こちらは、水瓶岩の近く、岩と岩の間に橋を渡して対岸に渡れるようにしているところで、奥の平たい岩が畳岩、手前が飯釜岩といいます。

島根県警捜査一課警部の藤平徹と部下の巡査部長の松原将太は、近くで民宿を営む第一発見者の磯山源太から事情を聞くため、近くのレストハウスに向かいます。飯釜岩近くにある、清心亭という休憩所のことでしょう。

.jpg)

磯山源太は、黄泉比良坂の殺人事件の第一発見者磯山源次の兄で、渓流釣りに来たところ、川上から赤いラインストーンが付いた櫛が流れてくるのに気付き、上流に向かうと、彼が亀石と呼ぶ巨岩の前の平らな岩の上に血の跡を認め、その近くで顔見知りの被害者を発見したということでした。

2 亀 嵩

雅が素戔嗚尊の八岐大蛇退治伝説が何故『出雲国風土記』に描かれていないかについて考えたり、これまでに登場したり思いついたりした「櫛」をメモに書き付けたりしていると、列車は目的地の亀嵩駅に到着します。宍道駅から1時間半です。

1934年開業で、無人の改札を抜けた古ぼけた駅舎には、蕎麦屋「扇屋」が入っており、石臼で挽いた手打ちそばが食べられるようです。

雅は、予約している民宿に向かう途中、「和泉式部終えんの地」の案内板が立っているのを見て、踏切のない線路を渡り、立ち寄ることにします。駅から南西に歩いて3分ほどです。

林の手前に、式部が詠んだと伝わる「高柴の まえの簾をかきあげて 大内ながむれば 琴の音ぞする」の歌碑と掲示板のようなものが立っています。

和泉式部の墓は、林に少し入ったところにひっそりと立っています(写真右の石塔)。左の小さな自然石の石碑は、里人が哀れんで一緒に祀ったという娘の小式部内侍の墓です。近くには、作中にあるとおり、地方官として赴任した夫を追って九州に向かう途中、この地で病を得て没したと書かれている説明板もあります。

民宿は、一本道に戻ってそのまま真っ直ぐの方向で、駅から徒歩20分ほどということですが、Googleマップ上、民家があるだけで、この方向には民宿は見当たりません。因みに、亀嵩温泉や民宿らしいものがあるのは、駅から反対方向です。

第2章 曇 り 雲

3 民宿「磯山」

雅が到着した民宿は、磯山源太の民宿でした。夕食時、雅が出雲を研究していると聞き、源太は、ヤマメが出せなかったお詫びの印と言って、自分の奥出雲ワインを振るまってくれます。カベルネ・ソーヴィニヨンの赤ワインということですので、奥出雲葡萄園のこのワインではないでしょうか。そして、四、五年前に東京から来た大学の先生から色々と教わったとも話し、翌日車で奥出雲を案内してくれることになります。

そのころ、藤平は、亀嵩周辺の聞き込みで、ここ1か月に事故死や病死とはいえ死者が3人も出ていることを知り、天中殺とか暗剣殺とかってやつなのかなどと考えますが、鑑識の結果、斎木裕子の遺体から殺人の痕跡が見つかります。

4 金屋子神社

翌日、雅は、源太の車で、まず島根県安来市広瀬町の最奥部西比田にある金屋子神社に向かいました。途中、源太が昨日遺体を発見し、そのときも櫛が川を流れてきたという話を聞いていると、車は大鳥居をくぐりました。高さ9mの鳥居は、明治14年(1881年)建造の御影石造りで、石造りの鳥居として日本一と紹介されています(前旅(第25節)で紹介した須我神社の一の鳥居は、同じくらいの高さで山陰最大級でしたが)。雅たちが訪ねた当時は、まだ左側の社号標はなかったかもしれません。

雅が車を降りたのは、この二つ目の鳥居の横の駐車場のところでしょう。

作中にあるとおり、参道の右手に池があり、池の中の小島にある小さな祠(金儲神社)まで細い道が延びています。見えている説明板によれば、金屋子神社の宮司に養子として養われた方が、神社を掃除中に偶然金屋子神の使いの白蛇を見つけて、その体を洗い清めたところ、霊威を得て会社を設立できたことに感謝して、金が儲かり金運が授かるとのお告げに従い、造営寄進したという社のようです。

反対側(参道の左側)には、この近所で得られた鉄滓(かなくそ)や鉧(けら)が置かれています。たたら製鉄の過程で、砂鉄や木炭を高温で燃焼させた際に、鉄と分離して出てくる不純物(のろ)が固まった熔岩状の副産物を鉄滓(てっさい)、精錬された粗鋼の塊を鉧といい、最初に精製されたものを「初花」と呼んで神前に捧げたといわれています。鉄滓については、唯一無二な素材としての魅力に着目し、「TATALITE(タタライト)」と名付けて活用する動きもあるようです。

雅が上った、本殿への50段ほどの石段です。階上では随神門が出迎えます。

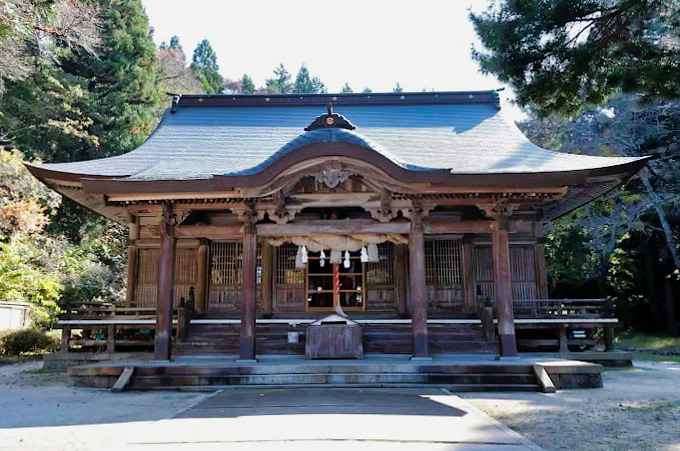

正面には、銅板葺き、入母屋造り、唐破風付向拝の拝殿が待っています。金屋子神社は、1200社を数える金屋子神社(金屋子のほか、金山彦、金山、金井などの神社名で全国的に分布)の総本宮です。元治元年(1884年)に造営された、壮麗な総欅造りの社殿は、県の有形文化財(建造物)に指定されており、日本遺産「出雲國たたら風土記」の構成遺産ともなっています。

欅の一枚板の龍の彫刻は、彫刻家荒川亀斉の作で、度々拝殿を揺さぶったとの言い伝えがあるそうです。

本殿は、銅板葺き、大社造りで、男千木、奇数本の鰹木ですが、主祭神の金屋子神(かなやごのかみ)は女神であるとされています(異説あり)。たたら職人をはじめ、製鉄に関わる様々な人々に信仰されてきた、たたら製鉄の守護神で、金山彦命と金山媛命と同一神とされています。

本殿の参拝を終えた雅は、近くの金屋子神話民俗館に寄って資料を入手します。製鉄と鍛冶に関わる信仰や祭り、風習などについての展示を公開していましたが、施設の老朽化等により2022年11月に閉館し、主な展示物は前旅(第17節)で紹介した和鋼博物館に移されました。

源太の車に戻ると、亀嵩に戻って、伊賀多気神社に向かいます。車で20分強です。車中で源太から、金屋子神について伝わる、女の人が嫌い、藤は好きだけど麻は嫌い、人間の死体が好きという言い伝えはどういうことか質問されますが、雅は明確には答えられません。また、源太は、以前教わった先生から斐伊川が「比櫛」だという話を聞いたようです。

5 伊賀多気神社

車がくぐった伊賀多気神社の一の鳥居は、県道258号(草野横田線)から北に入ったところに立っています。

直進すると、目の前に、社号標と二の鳥居と長い石段が見えてきます。奥出雲の神社はどこも延々と続く石段が用意されているのかと、雅は嘆きます。

雅は、随神門を抜けて、太い注連縄が掛かる拝殿で、「よろしくお願いします。」と参拝しました。

奥出雲町横田の伊賀多気神社は、『出雲国風土記』(仁多郡273頁)に「伊我多氣神社」として登場し、伊賀多気神社略記によれば、垂仁天皇の時代の創建と伝わり、主祭神は素戔嗚尊と共に降臨した子神の五十猛命(いそたけるのみこと)で、素戔嗚尊と大己貴命(おおなむちのみこと=大国主命)が相祀されています(作中には、素戔嗚尊も主祭神とし、仁徳天皇である大鷦鷯命(おおささぎのみこと)、素戔嗚尊と天照大神との間の子神の熊野櫲樟日命(くまのくすびのみこと)も相殿神としていますが)。

本殿は、大社造り、切妻造りの妻入りで、男千木、奇数本の鰹木が載っています。

なお、作中には、かつて斐伊川では砂鉄が採れ、八岐大蛇を形容する「悉に常に血に爛れたり」という描写が斐伊川の赤さを表していたとの言及がありますが、八岐大蛇退治伝説について、前掲略記には、オロチ族が鉄の原料である砂鉄を採るため山を崩し(鉄穴(かんな)流し)山が禿げ山となることによる洪水被害のことを「オロチの被害」とし、オロチ族に斬様なことをしないよう直談判することを「オロチ退治」としています。

また、その際、五十猛命は、この地で住民と共に植樹して治山治水を行い、その後日本中に植樹造林を勧めたとして林業の守護神として崇敬されているとも説明しています。全国で祀られていますが、和歌山では、紀伊国の祖先神として、2016年に訪ねた、伊太祁曽神社(いたきそじんじゃ)などで祀られています。

雅は、再び車に乗り込み、次の鬼神神社へ向かいます。斐伊川に沿って車で約5分です。

6 鬼神神社

県道108号線(印賀奥出雲線)を南東に進むと、左手に「五十猛尊 御領地」という社号標と大鳥居が見えてきます。奥出雲町大呂という場所にあります。

反対側には、斐伊川が流れています。向こうに見えているのが八岐大蛇退治で有名な鳥髪山(現在の船通山)です。

雅が目を留めた、「スサノオの埴船(はこぶね)が岩化した岩船大明神」と書かれた説明板と注連縄が巻かれた巨岩です。大鳥居の右側にあります。

説明板には、作中にあるとおりの説明が記載されています。雅は、後段の記述について、ここが「鬼神」神社で、素戔嗚尊が怨霊神とされることから、火の玉は八岐大蛇の怨霊ではなく、素戔嗚尊や五十猛命の怨霊ではないのかと考え、

.jpg)

また、「埴船」とされる巨岩についても、素戔嗚尊自身を表しているとか、素戔嗚尊の怨霊が地上に出てこないようしている石ではないかとか、五十猛命の御領を拝むための参り墓なのかも知れないと考えるのでした。

.jpg)

大鳥居は木製です。左右には座型の狛犬が控えています。三匹の蛇か龍が絡み合っている姿のように見えたという、三本の縄をより合わせた注連縄の掛けられた鳥居というのはこちらでしょうか。ここからお決まりの長い石段が始まります。

長い石段の途中にも、注連縄が掛かった石鳥居があり、こちらなのかもしれません。こちらの左右には勇み型の狛犬が置かれています。

こちらが雅が参拝した拝殿です。鬼神神社(おにがみじんじゃ)は、由緒書きによると、主祭神の五十猛命と素戔嗚尊のほか3柱(こちらによれば、大名牟遅命(大国主命)、 大鷦鷯命、熊野櫲樟日命とのこと)が合祀されており、『延喜式』にある「伊我多氣神社」で(『出雲国風土記』の「伊我多氣神社」でもあるようです)、永正16年(1519年)に焼失した「上宮 伊我多氣神社」に相当するようです。

本殿は、大社造り、切妻造りの妻入りで、男千木、奇数本の鰹木が載っています(別角度の写真も参照)。

雅は次へ急ぎましたが、本殿の左側から船燈山(せんとうさん)への登拝道を150mほど登って、五十猛命の墳墓へも行ってみましょう。歩いて5分ほどで、手前には鳥居もあるようです。

「御領さん」と呼ばれる五十猛命御領地は、石碑の刻字によると、総面積2267㎡、築土の高さ10mの長円墳とのことです。

参拝を終えて車に戻った雅は、先ほど考えたことを源太に告げます。源太は、そうかもしれないと頷き、素戔嗚さんや五十猛さんといっても、一人の神様を指しているわけではないらしいと言い、雅も、最初は一人だったとしても、いつしかその一族の神々をも含むようになったと考えるのが正しいのではないかと感じます。

二人は、次の稲田神社に向かいます。車で10分程度です。

7 稲田神社

雅たちは訪れませんでしたが、稲田神社に向かう途中には、手摩乳(てなづち)が奇稲田姫を産み落とし、産湯を使ったと伝わる、稲田姫の産湯の池があります。

また、こちらは雅も車から見ることができたかもしれませんが、稲田神社参道(姫さん通り)沿いにある笹宮という場所で、奇稲田姫が生まれたとき、脚摩乳(あしなづち)が近くにあった竹でへらを作ってへその緒を切り、その竹べらを逆さに挿しておいたところ、そこから萌芽して繁茂したとして、御神体として祀るようになった笹とされています。

稲田神社に到着した雅がくぐった鳥居です。

稲田神社は、奥出雲町稲原にあり、主祭神は奇稲田姫命で、素盞鳴尊、大国主命、大山祗命(おおやまづみのみこと=大山津見神)、脚摩乳及び手摩乳が配祀されています。現在の社殿は、前旅(第8節)に紹介した出雲大社宇迦橋大鳥居建立者の小林徳一郎が昭和13年(1938年)に寄進したものです。

作中にある、拝殿奥の正面に飾られた奇稲田姫の像と、上部の鴨居に飾られた姫の絵というのはこちらです。

境内奥にある本殿は、大社造り、切妻造りの妻入りで、女千木、偶数本の鰹木が載っています(別角度の写真参照)。神紋の「二重亀甲に姫」も確認できます。

こちらが元は社務所だったという(こちらの写真では社務所の看板もしっかり確認できます)、手打ち蕎麦の店〈姫のそば ゆかり庵〉です。

緑の庭には、素盞鳴尊と雅がおかめ又はおたふくのようだといった奇稲田姫命の像もちゃんとあります。

雅は、後ろ髪を引かれながらも、先を急いでパスしますが、石臼挽き手打ち十割そばを、割子や釜揚げなどでいただけるようです。

次は、奥出雲たたらと刀剣館に向かいます。車で5分ほどです。

8 奥出雲たたらと刀剣館

奥出雲町横田にある、奥出雲たたらと刀剣館は、現在唯一続いている日本美術刀剣保存協会の踏鞴製鉄所(日刀保たたら)の操業の様子と、そこで作られる玉鋼や日本刀を展示している博物館で、日本遺産「出雲國たたら風土記」のガイドセンターとして、奥出雲町のたたら製鉄について総合的に紹介しています。「たたら」については、こちらを参照してください。

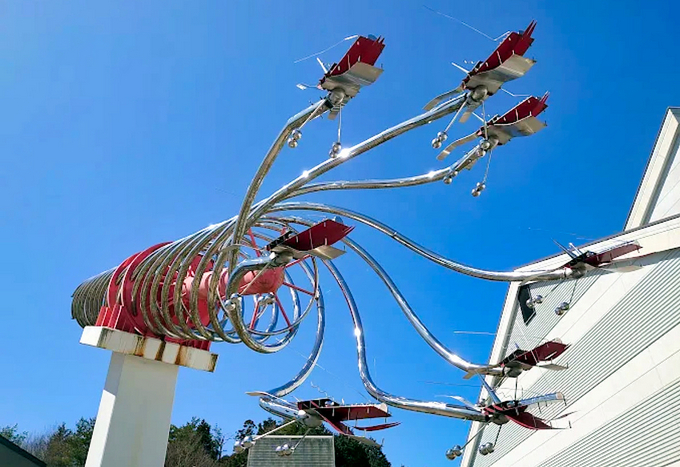

こちらが銀色に輝くヤマタノオロチの現代的なモニュメントです。

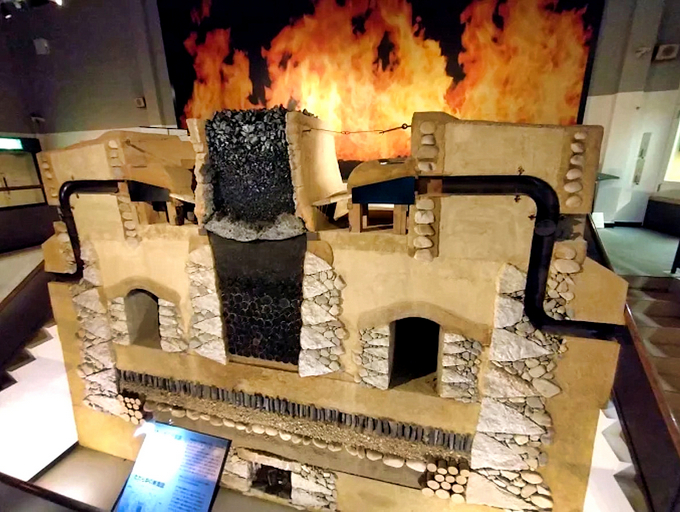

雅も圧倒されたという、踏鞴炉の地下施設の巨大で複雑な実物大断面模型は必見の価値があります。地下構造を構築することを「たたらを打つ」というそうですが、深いところで5m、浅いところでも3m程度掘り下げるようです。

前旅(第17節)で雅が体験した天秤鞴がここにも展示されています。鞴を踏む職人を「番子(ばんこ)」と呼び、約70時間の操業中、休まず炉内に風を送り続ける必要があり、3人1組の番子が1時間交代で作業を行なったことが「かわりばんこ」の語源とも言われています。

雅が見学したかどうかはわかりませんが、日本刀鍛錬場では地元刀匠による日本刀鍛錬も実演されています。

雅は、近くの絲原記念館にも回ってもらって資料だけ入手します。車で10分強です。

9 絲原記念館

1980年に奥出雲町大谷に開館した絲原記念館は、江戸時代にたたら製鉄で隆盛をきわめた「鉄師御三家」の絲原家が伝承してきたたたら製鉄の資料や美術工芸品を収蔵、展示する歴史資料館です。

少し中も見てみましょう。

広大な敷地内には、国の有形登録文化財で、建坪352坪の部屋数40室を誇る絲原家の大邸宅や、池泉回遊式の出雲流庭園があり、与謝野鉄幹・晶子をはじめ、多くの文人墨客も訪れています。また、奥出雲の山野草を植栽した林間散策路「洗心乃路」も見どころです。

浅丘ルリ子と小林旭が主演した、映画『絶唱』(1958年)のロケ地としても知られています。

入手した資料では、斐伊川の濁流や氾濫を鉄穴流しによるものとする考え(第5節で紹介)に対し、鉄穴流しの手法が取られたのはもっと後の戦国時代であり、古代の踏鞴炉は八岐大蛇を連想させるような大きなものではなかったとしており、雅を納得させます。そして、八岐大蛇退治伝説は、大和朝廷の先兵(スサノオ)が銅器を使う出雲族(オロチ)を先進の鉄の武器を用いて平定したことだと示唆していました。

雅たちは、三澤神社から八重垣神社と鏡ヶ池へと回ることにします。三澤神社へは車で10分程度です。

********************************

今回の投稿での旅はここまでです。次回、第3章からいながら旅を続けます。

②.jpg)

-120x74.jpg)

②-120x74.jpg)

コメント