第3章からいながら旅を続けます。

第3章 鼬 鼠 雲

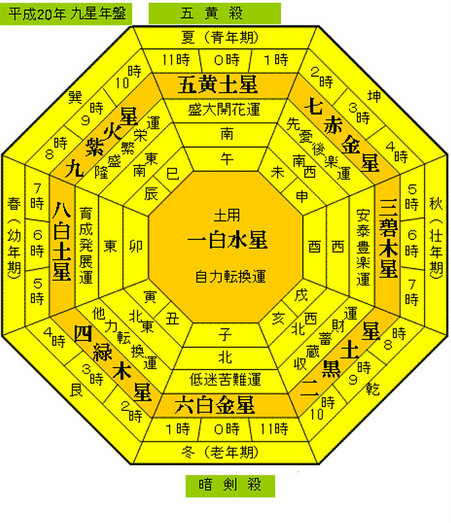

10 五黄殺と暗剣殺

出雲横田に住む博物館学芸員の石宮久美が、自分が斎木裕子を岩の上に突き飛ばしたと雲南署に自首してきて、藤平と松原が事情聴取します。

久美によれば、被害者とは葛城徹が主催する四柱推命と九星気学のセミナーでの知り合いであったが、彼女は、昭和56年(1981年)生まれの一白水星であり、今年(2008年)は九星方位盤の中央に位置する八方塞がりの年に当たるのに、それを犯して五黄殺になる南方(オーストラリア)へ旅行し、その結果帰りは北方へ向かうので暗剣殺となった、しかも彼女はそれを知りながら凶方を犯したため、周囲にも悪い影響が出てしまった、師である葛城が心臓を悪くしてしまったのも、最近亀嵩で3人もの死者が出たのもその影響だというのです。

久美は、裕子を呼び出して斐伊川の渓流を歩きながらこんこんと諭したが、彼女は殆ど耳を貸さず、冷ややかに嗤ったので、口論となり、彼女を突き飛ばしてしまったと言い、彼女が仰向けに倒れて岩に後頭部を打ちつけるのを見て怖くなってその場から逃げてしまったと続けました。

しかし、裕子の遺体は頭を打ったところから下の岩場で発見されており、誰かの手によって岩場へ突き落された痕跡があり、傷跡も脳震盪を起こす程度のものと致命傷になったと思われるものと二つ見つかっていました。

久美は、松原から、彼女が現場を立ち去った後で、誰かが改めて裕子を岩に打ちつけ、岩場に突き落としたのかもしれないと聞き、その場で失神してしまいます。

11 三澤神社

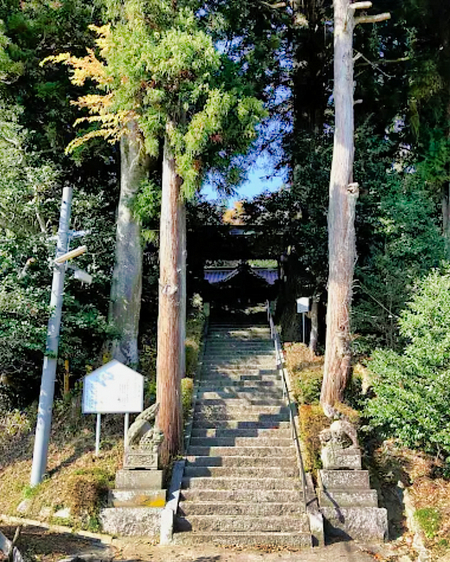

奥出雲町三沢(神亀3年(726年)に御(三)津の字が三沢と改められたようです)、斐伊川の支流の三沢川の南にある三澤神社は、『出雲国風土記』(仁多郡273~4頁)や『延喜式』にも記録のある古社です。三沢郵便局の左側に見える、社号標が立つ細い参道を入ります。左側の小さな祠は、大国主命の子神の事代主神(ことしろぬしのかみ)を祀る事代主社です。

石段を上っていくと、途中にこちらの鳥居と座型の狛犬があり、ここから次の石段まで平坦な参道を進みます。

雅が目を通した、出雲式狛犬(勇み型)の横に立てられている、由緒書きはこちらです。主祭神は、大穴持命(おおなもちのみこと=大国主命)と多紀理毘売命(たきりびめのみこと)との長子である、阿遲須枳高日子根命(あぢすきたかひこねのみこと)で、『出雲国風土記』(仁多郡268~70頁)にある三沢郷の伝承(大人になっても口がきけなかった阿遲須枳高日子根命が言葉を発した経緯を伝えるもの)により当地に祀られたとあります。

因みに、ここからズームアウトした、つまり少し戻ったところには、伊能忠敬測量地点という石碑が立っています。

雅が上った石段の左右には、背の高い杉の大木が並んでおり、樹齢240年、高さ約30m、周囲約4.5mの三澤神社大杉や、四幹同根の杉もあります。

随神門をくぐって境内に入ります。

瓦葺き、入母屋造りで、太い注連縄が掛かる拝殿があります。先の由緒書きによれば、大己貴命(=大穴持命=大国主命)、素盞嗚命、志那都比古命(しなつひこのみこと)、志那都比売命(しなつひめのみこと)、気長足比売命(おきながたらひめのみこと)、分雷命(わけいかづちのみこと)、少彦名命(すくなひこなのみこと)、五十猛命が配祀又は合祀されています。

本殿は、男千木と奇数本の鰹木を載せた大社造りですが、幣殿と本殿を繋ぐ階段まで側面を板壁で覆われています。主祭神の阿遲須枳高日子根命は、別名を迦毛大御神(かものおおみかみ)といいます。

境内には、左から、足守社(八衢比古命・八衢咩命)、荒神社(素戔嗚尊)、社日社(天照大神・大己貴命・少彦名命・宇迦之御魂神・埴安姫命)及び原田八幡宮(誉田別命(ほんだわけのみこと))があります。

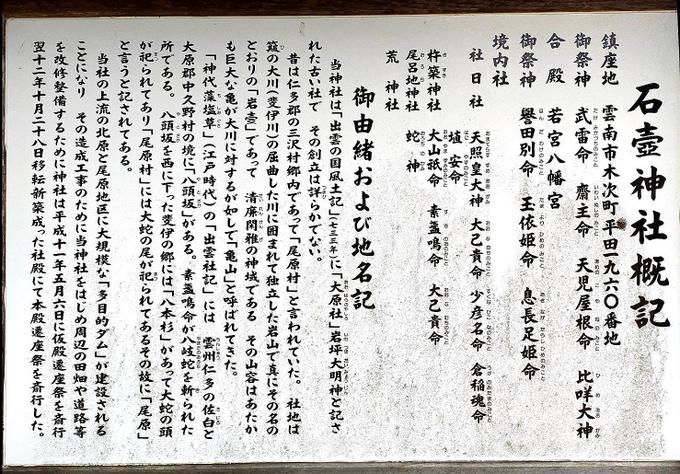

参拝を終えて車に戻った雅に、源太が用意してくれていた石壺神社と尾呂地神社の由緒書きを渡してくれます。石壺神社は、車で7分位のところに鎮座しており、昔は尾原村と言われたようです。

由緒書きによれば、『出雲国風土記』に「大原社」岩坪大明神と記された古社で、武雷命(たけみかづちのみこと)、斎主命(いわいぬしのみこと)、天児屋根命(あめのこやねのみこと)、比咩大神(ひめおおかみ)が祭神です。境内社の尾呂地神社は、蛇神(おろちのかみ)を祭神とし、素戔嗚尊が切り落とした八岐大蛇の尾を祀っている(尾原の名の由来です)とされています。また、素戔嗚尊が八岐大蛇を切ったところは「八頭坂」といい、西に下った斐伊の郷には大蛇の頭が祀られている「八本杉」があるようです(第16節で紹介します)。

瞳をキラキラさせながら由緒を読んでいた雅ですが、源太に促されて、八重垣神社の方から巡ることにします。車で約7分です。

12 伊賀武神社・八重垣神社

雅たちが到着したのは、「伊賀武神社 八重垣神社」と刻まれた自然石の社号標が置かれている神社前でした。源太によると、この辺りが石壺神社の由緒書きに記載のあった「八頭」のようです。

急な石段を上り、雅がくぐった一の鳥居です。石段が続きます。

この出雲式狛犬と二の鳥居に辿りつき、更に緩やかな石段を上ります。

最後に、この神門をくぐります。

境内に到着すると、正面には、太い注連縄が掛かった伊賀武神社の拝殿が見えます。説明板によれば、主祭神は、五十猛命と武御名方神(たけみなかたのかみ)で、明治の時代に若杉神社と西尾神社を合祀し、9柱の神々を祀っているようです。

背後の本殿は、男千木と奇数本の鰹木を載せた、小さめ(一間)の大社造りです。

続いて、左側の鳥居をくぐり、石段を数段上がって参拝したのが、明治40年(1907年)に伊賀武神社の境内末社として移築された、八重垣神社です。

こちらが八重垣神社の拝殿です。雅が見た説明板によれば、ここには八岐大蛇退治神話が色濃く伝承されているとあり、須佐之男命と結ばれた櫛名田比売命が主祭神であったが、元禄時代に須佐之男命、足摩椎命・手摩椎命(あしなづち・てなづち=脚摩乳・手摩乳)を合祀したとあります。

女千木と奇数本の鰹木が載った本殿は、伊賀武神社のそれと同様、一間社です。

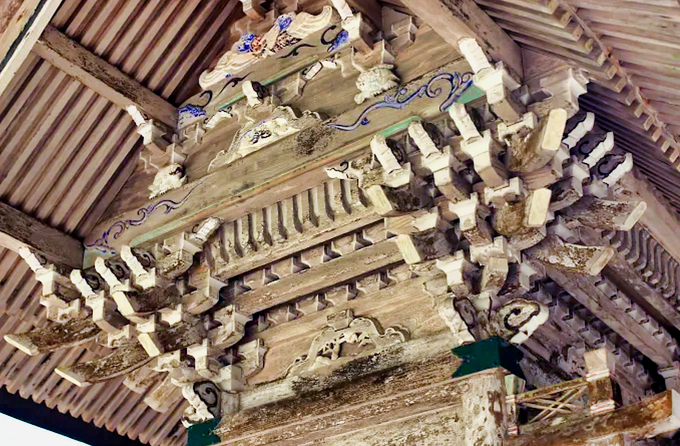

寛文元年(1661年)に日御碕神社の宮大工が建造したものと伝わる、重厚な檜造りの建物は、なかなか見応えがあります。

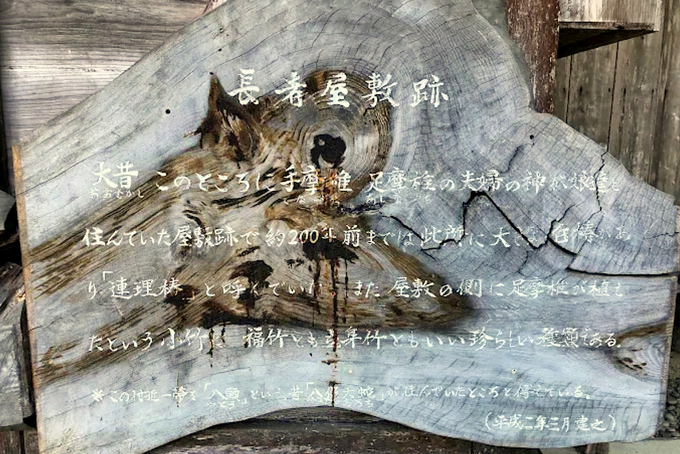

拝殿脇に雅が見た、大木を輪切りにした 木片の、「長者屋敷跡」の説明板というのは、こちらです。

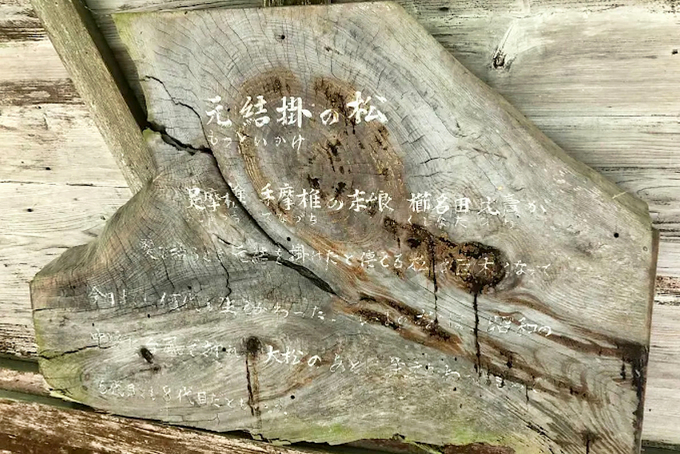

こちらが「元結掛の松」の説明板ですが、隣ではなく、おそらく拝殿の反対側にあると思います。

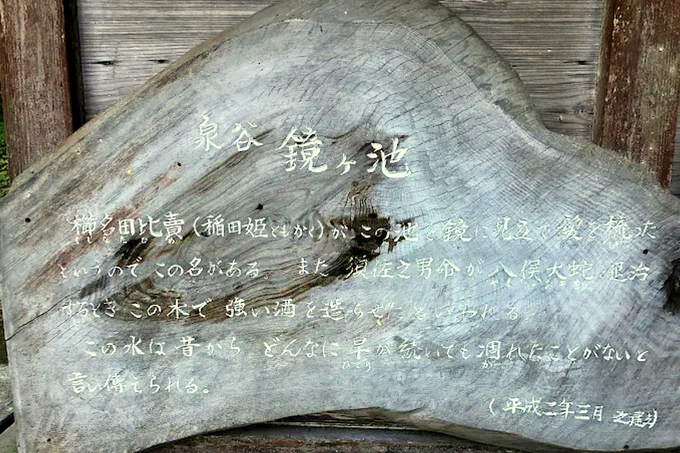

こちらの写真によれば、長者屋敷跡の説明板の隣(左)にあるのは、こちらの「鏡ヶ池」の説明板のようです。

ここには神職の姿はなく、占い用紙も用意されていないことから、松江市の鏡の池での縁結び占い(前旅(第27節))のリベンジとはいきませんが、とにかく池の前で祈ろうと、勢い込んで車に戻り、鏡ヶ池に向かう雅でした。車で北西にすぐです。

13 鏡ヶ池・元八重垣神社跡

雅が向かった鏡ヶ池は、県道25号線(湯町八川往環)から分かれた道を北東に入った雑木林を背にしたところにあります。雅が感じたとおりの何の変哲もない周囲数メートルの小さな池(拡大写真)です。

こちらが「鏡ヶ池」と刻まれた自然石の石碑と説明板です。説明板には、雅が読んだとおり、この池は斐伊川に注ぐ八頭川の源流の一つで、昔からどんな旱であっても枯れることがなく、昭和の中ごろまで酒造りの清水として使用されたとあり、また、この周辺地を「八頭」といい、樋ノ谷(火ノ谷)や岩伏山など八岐大蛇退治神話に関連する地名も多く残っていると記されています。

雅は、池の前で手を合わせ、池の神様に感謝しただけで、縁結びのお願いをしないまま車に戻ってしまいます。そして、時間もないので次の神社に移動しましたが、折角ですので、近くの八重垣神社跡や長者屋敷跡にも回ってみましょう。

~~~~~~~~~~~~~~~

まず、北西に県道25号線まで戻ると、道路沿いに「史蹟 元八重垣神社跡」の説明板と道標が立っています。説明板には、奥出雲佐白(八頭)に鎮座した八重垣神社は、寛文元年(1661年)に稲田大明神として建造され、その後八重垣大明神、八重垣神社と改名され、明治40年(1907年)に伊賀武神社に移築されたとあり、我が国の夜明け前、各地に宮づくりをしたルーツがここにある等とあります。

すぐ近く(左側)には「元結掛の松」の石碑があります。近くの説明板によると、櫛名田比売命が髪を束ねるときに使う紐(元結)を掛けたことに由来して、往来する人が良縁を願って元結を掛けたと伝わる松で、枯れては植え替えられてきたようです。左に見えているのがその松でしょうか。また、周辺には、八頭坂や八頭滝、大蛇池(池の谷)、波越坂(峠)など多くの神話伝承地が残っているようです。

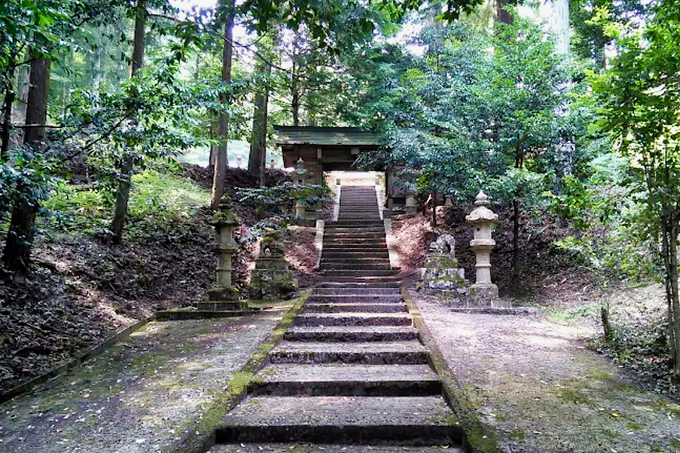

次に、道標に従い、この階段を上って50m先の八重垣神社跡に向かいます。

階段を上った先には、大きな石積みの前に、注連縄が巻かれた「八重垣天神」の石碑が置かれています。

道標の場所まで戻って、西側に200mほど行くと、「長者屋敷跡」の石碑と説明板が立っています。説明板によると、国つ神大山津見神の子である脚摩乳と手摩乳の夫婦神(地元では長者と呼ばれていた)が住んでいた屋敷跡と伝えられており、立て置いていた杖が根付いたとする福竹(ほていちく、立身竹ともいう)が生えており、長寿や幸運を願って竹の葉をお守りにしたとか、連理椿を受け継ぎ、現在も椿が植えられているなどとされています。

さて、雅たちは、次の來次神社までの間に昼食をとるようです。一方、雲南署では、久美が意識を戻すと、葛城が入院している病院に話を聞こうと赴いた藤平らに同行して、見舞いに来ていた三隅誠一が久美を心配して来ていました。誠一は、葛城の教室の先輩で、前旅(第23節)で自殺した三隅純子の弟でした。

14 來次神社

『出雲国風土記』(大原郡299頁)に「支須支社(きすきしゃ)」として登場する式内社の來次神社は、現在は木次駅の南東約1.3kmの霞龍山(かりょうざん)の山腹にありますが、社頭の説明板によると、元々の社地は西方100mの跡の城(あとのじょう)と呼ばれるところで、そこには現在でも石の祠があるそうです。雅は、「式内郷社 來次神社」とある社号標を横目に、一の鳥居に向かいました。

社号標の右側には、龍神を祀る「龗神(おかみのかみ)」の石碑が立っています。

二の鳥居をくぐると、奥出雲ではお決まりの長い石段が続き、雅は、息を軽く切らしながら拝殿に向かいました。

拝殿と屋根で繋がる独特の随神門をくぐります。こちらの門には、随身像ではなく、カラフルな木製の狛犬が安置されています。

主祭神は、大己貴命(大国主命)と建御雷神(たけみかづちのかみ)で、前旅(第12節)に紹介した国譲りの交渉当事者が相殿されています。また、誉田別命が合祀されていますが、これは鎌倉時代に石清水八幡宮から勧請されて、跡の城の社が壊れて荒廃していたのを合祀し、その後明治4年(1871年)に來次神社が郷社に列せられ、八幡社の方を合殿することになり、主祭神が誉田別命から大己貴命になったことによるものです。

拝殿は入母屋造りで、本殿は切妻屋根が前に伸びた流造り(別角度の写真も参照)になっています。島根の観光ナビには八幡造りと紹介されていますが、切妻造り・平入りの2つの建物を前後に繋ぐという八幡造りの特徴には合致しません。

境内右奥に連なる境内社、左奥から、稲荷社、金蔵社、鎮守社、紺姫社、天満宮、若宮社、幸社、社日塔です。

境内左奥に祀れている境内社、左から、金屋子社、風社です。

雅たちは、次の佐世神社に向かいます。車で10分強ですが、途中でちょっと寄り道したいと思います。

~~~~~~~~~~~~~~~

県道45号線を進むと、斐伊川に行き当たるカーブのところには、久野川の向こう側に、八俣大蛇公園があります。『古事記』(81頁)にある、天降った須佐之男命が斐伊川を流れてくる箸を見つけて川上に人が住んでいることを知ったという神話に基づき、箸拾いの地と伝わる雲南市木次町新市に設置された公園で、「八俣の大蛇と須佐之男命が対決している石像」と「箸拾いの碑」が建立されています。

なお、『魏志倭人伝』に、飲食には籩豆(へんとう)を用い、手で食べると記述されており、3世紀頃にはまだ箸は存在していなかったことから、須佐之男命が現れ、八岐大蛇を退治したのはそれより後の時代のことになります。

続いて斐伊川沿いには、800本の桜のトンネルが日本さくら名所100選に選ばれている、約2kmにわたる斐伊川堤防桜並木が見られます。

近くの斐伊川には、地元では潜水橋とも呼ばれている、全長約160mの沈下橋が架かっています。映画『うん、何?』に、目を閉じたまま渡りきると願いが叶う願い橋として登場し、桜並木をバックに映えな写真を撮りたいスポットです。

雅のフィールドワークに戻りましょう。

15 佐世神社

佐世神社は、島根県雲南市大東町下佐世の白神山にあり、佐世の地名は、八岐大蛇を退治した須佐能袁命(=須佐之男命)がこの地で踊っている時に頭に挿していた佐世の木の葉が落ちたいう(異説あり)『出雲国風土記』(大原郡291・293頁)記載の伝承に由来します。源太の車が到着した神社の社号標前というのは、斐伊川の支流の佐世川右岸に延びる道路を進んだこちらの場所です。

登るととんでもないことになると源太が言った石段は、傍に門柱や社号標、由緒書きの石碑がありますが、現在は通行止めになっています。源太は、公民館とこの石段の間を左に入る道(上の写真左の案内図に示されています)を進んだのでしょう。

車を降りた雅は、この鳥居をくぐり、出雲式狛犬の間を抜けて、30段ほどの石段を上りました。

出雲に関する多くの謎が解けますようにと雅が祈った、太く立派な注連縄が掛かる、瓦葺き、入母屋造りの拝殿です。主祭神は、須佐之男命と奇稲田姫命です。

主祭神は、大己貴命(大国主命)と建御雷神(たけみかづちのかみ)で、前旅(第12節)に紹介した国譲りの交渉当事者が相殿されています。また、誉田別命が合祀されていますが、これは鎌倉時代に源頼朝によって石清水八幡宮から勧請されて(出雲国八所八幡)、跡の城の社が壊れて荒廃していたのを合祀し、その後明治4年(1871年)に來次神社が郷社に列せられ、八幡社の方を合殿することになり、主祭神が誉田別命から大己貴命になったことによるものです。

奥の本殿は、大社造り、切妻造りの妻入りで、男千木と奇数本の鰹木を載せています。手前の小さな社は、武内宿禰命を祀る武内神社のようです。脇に朱色の鳥居が置かれ、稲荷社にある狐穴も開いています。

境内には、須佐之男命が落とした枝が成長し、枯れてはまた芽を吹き、現在は五代目の木と言われる、幹周り約8mの椎(スダジイ)の巨木があり、周辺は鬱蒼と木々が繁って「佐世の森」と呼ばれています。

次の斐伊神社は、『出雲国風土記』(大原郡299・301頁)に「樋社(ひのやしろ)」とある2社が合殿したもので、一つが現在の斐伊神社であり、もう一つは斐伊神社に合祀されている斐伊波夜比古神社(ひはやひこじんじゃ)であるとされています。雅たちは、先に後者の神社が鎮座していたと考えられている八本杉に向かうことにします。車で約8分です。

********************************

今回の投稿での旅はここまでです。次回、第4章からいながら旅を続けます。

②.jpg)

②-120x74.jpg)

コメント