『鬼棲む国、出雲 古事記異聞』をガイドブックとする、第9シーズン第1部のいながら旅も、この投稿が最終回です。第5章からいながら旅を続けます。雅は、「櫛」に関する謎を解き明かすことができるでしょうか。そして、無事にフィールドワークを終えることができるでしょうか。

第5章 雅かなる雲

20 「櫛」が意味するもの

川縁で発見された女性は、大西留美の遺体で、藤平たちと揖夜神社で別れた後、三隅純子の家に寄って、遺書とも思える一筆箋をポストに残して失踪後、川に飛び込んで自殺したものと思われました。

藤平は、第一発見者である雅から、被害者を発見した経緯を訊き、雅が何年か前に松江で出雲について講演をした水野教授の研究室にいると聞くと、もう一つの事件で問題となっている「簪」や「櫛」について、水野教授ならどんなことを思いつくだろうかと意見を求めます。雅は、大国主命のもとにやってきた奇魂(くしみたま)や、素戔嗚尊の別名の櫛御気野命(くしみけぬのみこと)、その后神が奇(櫛)稲田姫といい、八岐大蛇と対峙したとき彼女を湯津爪櫛(ゆつつまぐし)に変えたことなど、櫛について思いつくことを話しますが、「櫛」が何を意味するかはわからないと答えるのでした。

21 別れの印

黄泉比良坂と揖夜神社を回ってホテルに戻った雅は、櫛のことを聞くために研究室にいる御子神に電話します。出雲に来て事件に遭遇したことを話すと、御子神は、雅の感想などには耳を貸さず、出雲大社が鎮座している場所のことや、後に紹介する亀太夫神事に象徴されるように、『出雲国風土記』の時代には杵築大社より熊野大社の方が社格が高かったことを話し、また、出雲大社の本殿神座が横を向いているのは、大国主命とは別に本当の主祭神がいるからだとして、それは素戔嗚尊で、銅鳥居にはっきり刻まれている(第8節で紹介)と言って、主祭神が途中で変わったのではなく、本当の主祭神が顕わになったという見解を示します。

雅は、「櫛」について質問し、御子神との会話、というよりソクラテス式問答法のような対話から、櫛は神、しかも怨霊神や鬼神の類と同義で、別れの印の意味を持つことに気付かされ、一旦電話を切ります。そして、藤平に電話してそのことを伝え、これから自殺しようとする人間が自ら髪に櫛を挿すことはなく、被害者の髪に挿してあった櫛が本人の持ち物でなかったとしたら、誰かが別れの印として贈ったのではないかと話すのでした。

22 新たな疑問

雅は、御子神に再び電話します。日御碕神社の下の宮は天照大神を祀っているのにどうして「日沉(ひしずみ)」なのかを尋ねると、本当に行ってきたのかとなじられ(社名の由来は第11節で紹介したとおりですが、現地で由緒書や説明板を見ていればわかったはずだと言いたいのでしょう)、却って神の宮と日沉宮の千木がどうだったかを訊かれます。第11節では、その点は紹介していませんでしたので、改めて見てみましょう。

まず、素戔嗚尊を祀っている神の宮の千木は、御子神が言うとおり女千木ですが、鰹木は5本で男神を示す奇数です。

一方、天照大神を祀っている日沉宮の千木は、御子神が言うとおり男千木で、鰹木の数も男神を示す奇数(3本)です。

また、能義神社が話題になると、野美社を見たかと言われ、雅は、出雲大社と同様、境内隅に祀られている神(野見宿穪)が真実の主祭神なのかと考えてしまいますが、この野見宿穪は後々「出雲」を探究するための重要な鍵となります。

さらに、佐田神社については、何故伊勢の神であるはずの猿田彦大神が祀られているのかと訊き、「蹉跎(さだ)」という言葉が意味する、躓いて進めないとか、不遇、衰退、凋落に当てはまる境遇の神が祀られていたのではないかという意見を述べると、御子神は、雅が言うとおりかつては王権によって挫折させられてしまった神として「サダ神」が祀られていたが、神社が潰されてしまいそうになったため、江戸後期の国学者平田篤胤が「サダ神」とは猿田彦大神のことであると言って救った(こちらを参照)、岬神として海を睨むにも立地的に最適だった(こちらも参照)と説明します。

さらに、御子神が「御先神」は「ミサキ神」(こちらを参照)で、怨霊神のことだと指摘すると、全国の御先(御前、御崎)神社に祀られている神が全て怨霊である(朝廷側の神々の先に立って導き、その役目を終えると大抵は殺されてしまう)ことを知っていた雅は、佐太神社には、何らかの悲惨な運命を背負わされた神々が怨霊神である伊弉冉尊の墓参にやって来るのではないか、だから怨霊神の溜まり場とならないように、(止神送神事を行って)全員還っていただかなくてはならないのかと、一人で納得するのでした。

御子神から、出雲と松江を回っただけのお嬢様旅行では、素戔嗚尊や「櫛」に関して全く本質に辿り着けないはずだと指摘され、雅は、カチンときつつ、素戔嗚尊の八岐大蛇退治の里であり、櫛名田比売の親神の脚摩乳・手摩乳(あしなづち・てなづち)の故郷、彼女が櫛になった地、「奥出雲」こそが全ての本質だと考え、もう一泊して奥出雲を巡る計画を立てます。

23 鬼棲む国

柳田吾郎から三隅純子が首を吊っているのを発見したとの通報が入り、臨場した藤平たちに、吾郎は、今回の事件の全てを話すと告げ、黄泉神社に移動します。吾郎によれば、黄泉神社は、伊弉諾尊が黄泉比良坂に千引岩を置いて道を塞いだときにその隙間を通り抜けてやって来てしまった毒蛇(邪な蛇神)を祀って封じているとのことでした。写真は、揖夜神社の摂社の荒神さんと大蛇神(ちいなまいと)の藁蛇です。

全てを話し(その内容は小説でご覧ください)、藤平からこれからどうするつもりかと訊かれた吾郎は、伊弉冉尊のような大怨霊とならないように、彼女たちの霊を弔って行くつもりだと、この出雲は鬼の棲む国ですのでと、答えるのでした。

24 熊野大社

翌日、雅は、藤平から事件の解決を聞き、松江駅前のホテルのラウンジで会うことになります。こちらを参考に、松江駅前にある、松江エクセルホテル東急のラウンジ〈MOSORO〉と仮定します。店名は、国引き神話の「河船の毛曾呂毛曾呂(もそろもそろ)に、国来、国来(くにこ、くにこ)と引き来縫へる国」という一文に由来するそうです。

それから、藤平たちに熊野大社まで送ってもらいます。車で25分程度です。

~~~~~~~~~~~~~~~

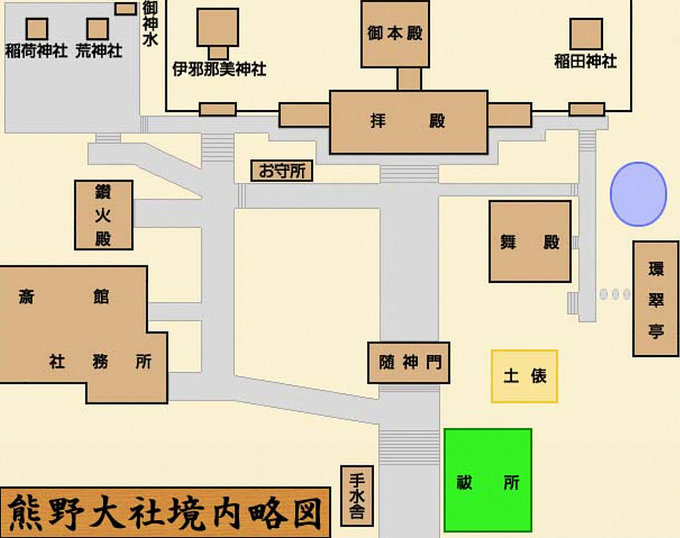

松江市中心部から南へ約15km、八雲町熊野に鎮座する熊野大社は、出雲大社とともに出雲国一ノ宮で、かつ、意宇六社の一つです。写真は、一の鳥居です。

雅は見過ごしたようですが、参道(二の鳥居の手前)の右手には、国歌『君が代』に唄われる「さざれ石」があります(2000年奉納)。岐阜県春日村原産の石灰質角礫岩で、長い年月をかけて石灰岩が溶解して小石を結集して巌となったおめでたい石です。

なお、この意宇川の上流の御笠山の麓には、熊野大社の上の宮跡があります。古代には熊野山(現在の天狗山)にあった熊野大社が中世に二社祭祀の形態をとり、紀伊国の熊野信仰の影響を受け、伊弉冉尊、事解男命、速玉之男命等を祀る上の宮と、天照大神、素戔嗚尊等を祀る下の宮が造営されていましたが、明治の神社制度の改正(一村一社制)の際に、上の宮が下の宮であった現在の熊野大社に奉還合祀されました(参照)。

雅が訪問したときはなかったようですが、その後に社の石垣が改修され、橋を渡った右手の道路沿いの石垣に見つかったハート形の石がちょっとした縁結びスポットとして取り上げられています。

木造の三の鳥居をくぐって境内に入ります。

こちらが雅が手と口を清めた手水舎です。

大注連縄が掛かっている随神門をくぐります。出雲大社の大注連縄と同様、左側が綯い始めとなっています。

入って右手に見えるのが、元は拝殿だった建物を昭和53年(1978年)の造営の際に移築したという舞殿です。内側の壁には昔の様子を描いた絵が掛けられています。

千鳥破風を載せた拝殿は、1978年に造営されたもので、作中にあるとおり、神紋の「亀甲に『大』の文字」が金色に輝いています。こちらの大注連縄の綯い始めも左側です。

現在の本殿は、1978年に銅板葺に改められ、男千木と奇数本の鰹木を載せた大社造り、切妻(熊野大社ウェブサイトには入母屋とありますが)造りの妻入りで、内部の構造や入口と神座の位置は、出雲大社と同じ男造になっています。

祭神は、伊邪那伎日真名子 加夫呂伎熊野大神 櫛御気野命(いざなぎのひまなご かぶろぎくまののおおかみ くしみけぬのみこと)という長い名前で、伊弉諾尊が可愛がる御子で、熊野の地の神聖な祖神である櫛御気野命(素戔嗚尊の別名)という意味です。素戔嗚尊がこの地に初めて火起こしの方法(錐もみ式)を伝えたとして、熊野大社は、火の発祥の神社「日本火出初之社(ひのもとひでぞめのやしろ)」とも呼ばれています。

拝殿の左手には、茅葺き屋根に檜皮で覆われた壁、竹の縁が巡らされた、鑚火殿(さんかでん)があり、発火の神器である燧臼(ひきりうす)と燧杵(ひきりきね)が保管されています。

毎年10月15日には、出雲大社の宮司が献上品である餅を持って熊野大社に参向し、11月23日に行われる「古伝新嘗祭」に使用する神聖な火を起こすため、この燧臼と燧杵を拝戴する「鑚火祭」が行われます。その際、熊野大社の下級神官である亀太夫が応対し、出雲大社が献上した餅について様々な文句を口やかましく言い立て(最近では、世情のあれこれについても苦情を申し立て、列席者の笑いを誘っているそうです)、長い押し問答の末にしぶしぶ受け取り、出雲大社の宮司が拝殿で「百番の舞」という慶びの舞を踊るという、御子神が「悪態祭」と説明した亀太夫神事が行われます。

また、出雲大社の宮司である出雲国造の襲職時にも、燧臼と燧杵で鑚火して火継=霊継(ひつぎ)式を行います。

鑚火殿の奥に、熊野稲荷神社と荒神社が並んでいます。稲荷社は出雲大社の釜社で紹介した宇迦之御魂神(倉稲魂命)を、荒神社は素戔嗚尊を祀っています。

その右隣(本殿の左側)にあるのが、素戔嗚尊の母神の伊弉冉尊を祀る伊邪那美神社です。また、一村一社制の制定に伴い、明治41年(1908年)に19社が合祀されています。

本殿と同じ大社造りですが、こちらは女千木で奇数本の鰹木です。

雅は参拝しませんでしたが、本殿の右側には、素戔嗚尊の妃神の櫛名田比売(奇稲田姫)を祀る稲田神社があります。同社には、櫛名田比売の親神の脚摩乳と手摩乳が相殿され、少彦名命が合祀されています。

毎年4月13日には、素戔嗚尊が櫛名田比売に結納として櫛を贈ったという故事に基づき、この神社に櫛を献納する御櫛祭(みぐしまつり)が行われます。

また、先を急ぐ雅は手に取らなかったようですが、熊野大社には、松江市で生まれた「八雲塗」という伝統的な漆塗りによる「縁結びの御櫛」という縁結びのお守りがあります。「櫛」には別れの印以外の意味もあるということですね。

時間がない雅は、急いで須我神社に向かいます。作中には交通手段の記述はありませんが、車なら15分強です。

25 須我神社

島根県雲南市大東町須賀に鎮座する須我神社は、『古事記』・『日本書紀』に、八岐大蛇を退治した素戔嗚尊が初めて宮殿を作り鎮まったとされる「須賀宮」が起源で、櫛名田比売とこの地に来て「我が御心湏賀湏賀(すがすが)し」と言われたのがその名の由来です。神社から南西に約160m、県道24号線に交わる三叉路のところに立つ、一の鳥居は、高さ9m、幅6.4mで、石造りの鳥居としては山陰最大級のものです。

二の鳥居は、神社の石段下、社号標の横にあり、貫の下に注連縄が綯い始めを左側にして張られています。

日本で初めて宮作りを行ったことから(雅が旅行前に読んだ資料には、それは伊弉諾尊と伊弉冉尊とありましたが)、「日本初之宮」と呼ばれ、左側に由緒書き、右側にその石碑があります。雅がくぐった神門に掛かる大注連縄も、綯い始めは左側です。

神門をくぐると、正面右側に、素戔嗚尊が宮を包むように美しい雲が立ち昇るのを見て詠んだとされる「八雲立つ 出雲八重垣 妻ごみに 八重垣つくる その八重垣を」の歌碑が立っています。この歌が日本で一番古い歌ということで、「和歌発祥の地」と言われています。

雅は、「八重垣」が必要以上に繰り返されており、「妻ごみ」という言葉にも何か不穏なものを感じるなど、納得しきれていないその石碑を眺めながら、拝殿への20段ほどの石段を上りました。拝殿の両側には、高さ10mある杉の御神木が立っています。

雅が参拝した拝殿です。ここの大注連縄も綯い始めは左側です。ここの大注連縄も綯い始めは左側です。映画『うん、何?』のラストに主人公が彼女とお参りに来る場面に映ります。

本殿は、大社造り、切妻造り、妻入りで、男千木と奇数本の鰹木が載っています。雅が指摘した「二重亀甲に八雲」の神紋が確認できます。

雅が奉拝を諦めた奥の宮にも行ってみましょう。

~~~~~~~~~~~~~~~

車で2km(約7分)で、八雲山登山口に到着します。ここから奥宮までは約400mです。

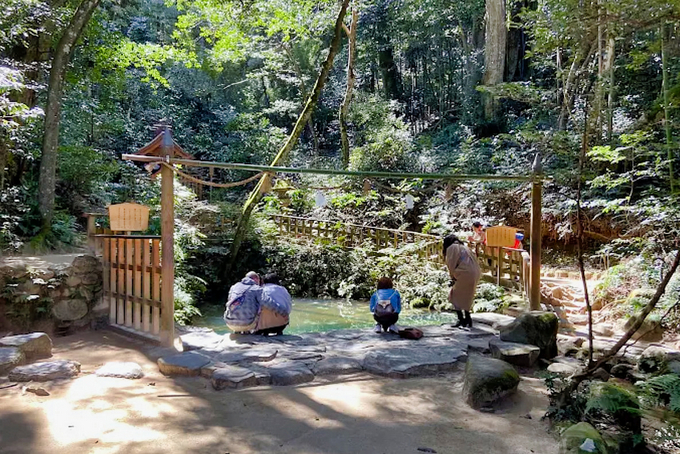

しばらく登っていくと、左手に、清めの湧き水「新泉坂根水」があり、身を清める「禊場(みそぎば)」となっています。

木製の鳥居が見えてきます。

奥宮に続く参道は「八雲山文学碑の径」になっており、左右に60基の歌碑句碑が建立されています。

奥宮には、3つの岩が寄り添う夫婦岩があり、素戔嗚尊と櫛名田比売と、二神の子神である清之湯山主三名狭漏彦八島野命(すがのゆやまぬしみなさろひこやしまのみこと)が祀られています。

雅は、次の神魂(かもす)神社ヘバスで向かいました。タクシーであれば20分程度ですが、バスは運行本数が少なくかなり時間がかかります。

26 神魂神社

バス停からーの鳥居までは、歩いて10分程です。島根県松江市大庭町に鎮座し、意宇六社の一社である神魂神社は、出雲国造の大祖といわれる天穂日命(あめのほひのみこと)がこの地に天降り、出雲の守護神として創建したものとされています。こちらのーの鳥居は、両部鳥居又は権現鳥居といって、本柱の前後に控え柱(稚児柱)を設け、貫で連結した構造の鳥居になっています。参道は桜並木になっており、雅が訪れたのが3月下旬ならこんな感じだったでしょう。

二の鳥居をくぐると、木々の緑に囲まれた緩やかな石段が続きます。

この手水舎から男坂と女坂に参道が分かれていて、左に行けば、なだらかな坂道の女坂に通じています。

時間のない雅は、急な石段の男坂を選びます。

石段を上り、雅が圧倒されたという、小高い山と深緑の森に囲まれた狭い境内に到着すると、正面すぐに拝殿が現れます。主祭神は伊弉諾尊で、伊弉冉尊が配祀されています。

現在の本殿は、天正11年(1583年)に再建されたものですが、心御柱古材からは落雷により消失したとされる正平元年(1346年)の建物の墨書銘が発見されています。約5.5m四方、高さが約12mで、床が高く、木太く、特に宇豆柱が壁から著しく張り出していることは大社造りの古式に則っているとされ、現存する最古の大社造りとして国宝に指定されています。

切妻造り、妻入りの構造で、栩葺き(とちぶき)の屋根には、女千木と奇数本の鰹木が置かれてます。神紋は、「二重亀甲有字紋」で、『有』の字は「十」と「月」とからなり、10月すなわち神在月を意味しています。

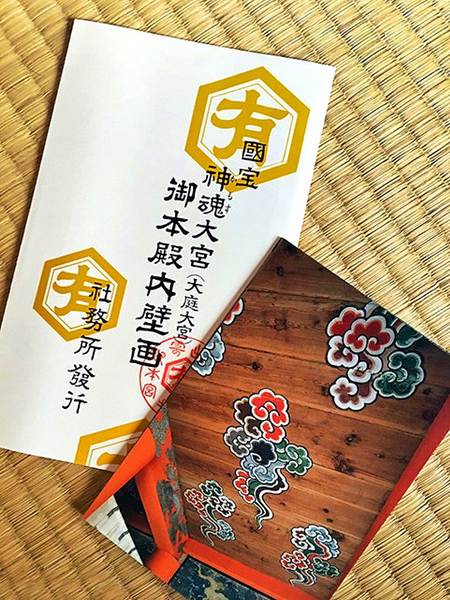

内部は、丹塗で彩られ、江戸時代初期の絵師狩野山楽と土佐光起による障壁画が、天井には五色の瑞雲が9つ描かれています(入口の2枚の扉は月の扉と曰の扉(写真)と呼ばれ、それぞれ月と太陽が昇る舞楽の図が描かれています)。また、内部の構造や入口と神座の位置は、揖夜神社と同じ女造になっています。

雅は参拝しなかったようですが、本殿の両脇にも複数の末社が並んでおり、こちらは境内右側の杵築社、伊勢社、熊野社です。

本殿左側にある、こちらの貴布禰稲荷両神社(きふねいなりりょうじんじゃ)は、貴布禰神社と稲荷神社が一つになった二間社流造(にましゃながれづくり)になっており、国の重要文化財に指定されています。

こちらは、境内左側にある、外山社、荒神社、蛭子社、武勇社です。

こちらが雅が社務所で購入した9つの雲が描かれた「八雲の図」の絵はがきです。出雲大社本殿の《八雲之図》の雲が七つしかないのは、一つがここに飛んできたとされているものです。

雅は、この日の最終目的地の八重垣神社へ、歩いて西へ25分位の道のりを走って向かいました。

27 八重垣神社

意宇六社の一つである八重垣神社は、素盞嗚尊が八岐大蛇を退治したとき、八重垣を造って櫛名田比売を避難させたこの地(佐草)に、須賀宮から櫛名田比売とともに遷座したのが起源で、素盞嗚尊が詠んだ「八雲立つ ・・・その八重垣を」の歌に因んで「八重垣の宮」とされ、素盞嗚尊と櫛名田比売が結ばれた故事から縁結びの神社とされています。

時間を気にしながら走りついた雅が目にした鳥居はこちらです。

道を挟んで鳥居と反対側には、櫛名田比売が2本の椿の枝を地面に立てたところ、芽を出して地上で一本となったという、樹齢約400年の「連理玉椿(夫婦椿)」があり、夫婦愛の象徴として神聖視されています。境内には、ほかにも「子宝椿」と「乙女椿」という夫婦椿があります。

雅がくぐった随神門はこちらです。

拝殿はこちらで、大注連縄の綯い始めは右側ですね。提灯の神紋「二重亀甲に剣花菱」も確認できます。天つ神である素盞嗚尊と地つ神である櫛名田比売の2柱を主祭神とし、大己貴命(おおむなちのみこと=大国主命)と『出雲国風土記』に素盞嗚尊の子として記載される青幡佐久佐日古命(あおはたさくさひこ)を配祀しています。

拝殿後方の大社造り、切妻造り、妻入りの本殿です。雅が言うとおり女千木で奇数本の鰹木です。写真ではわかりにくいですが、階段が正面中央に付いているものの、内部の構造や神座の位置は、出雲大社と同じ男造になっています。

雅は参拝しませんでしたが、本殿の左側には、降雨や止雨など水源を司る高龗神(たかおかみのかみ)を祀る貴布禰神社(左)と櫛名田比売の母神を祀る手摩乳神社(右)があります。前者には、佐草字客ノ尾に鎮座していた稲荷神社の宇迦之御魂神(倉稲魂命)が合祀されています。

こちらは、本殿の右側にある、櫛名田比売の父神を祀る脚摩乳神社(左)と天照大神を祀る伊勢宮(右)です。前者には、佐草字客山に鎮座していた八幡神の誉田別命(ほんだわけのみこと=応神天皇)が合祀されています。

雅は、「櫛守り」(素盞嗚尊が八岐大蛇を退治したとき、櫛名田比売の姿を櫛に変え、その櫛を髪に挿して守ったという故事に因んだ、災難退除のお守りです)と縁結び占い用紙(100円)を購入した後、拝観料(200円)を払って(作中には社務所でとありますが、いずれも神札授与所で納めるようです)宝物収蔵庫に入り、かつて本殿内にあった「板壁画」を見学しました。

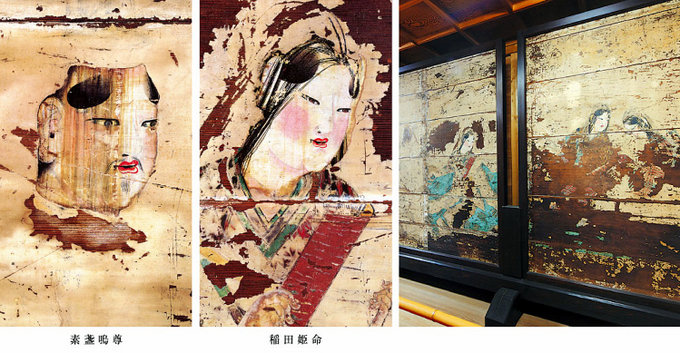

平安時代の宮廷画家の巨勢金岡(こせのかなおか)が、素盞嗚尊、櫛名田比売(稲田姫命)、天照大神、市杵嶋姫命(いちきしまひめのみこと)、脚摩乳、手摩乳の六神像を描いた、寛平5年(893年)の作品で、白色の胡粉のない時代に、白土を用いて板を塗り、その上に彩色した、神社建築史上類例のない貴重な壁画で、国の重要文化財に指定されています。

こちらが、奥の院の佐久佐女の森に向かう雅が横目に見て通り過ぎた山神神社です。林業・農耕の守護神で、夫婦和合や安産、子宝、下半身の病に御利益があるとして、手作りの男根等を供える風習が現在でも続いているようです。

こちらが雅が縁結び占いを行った鏡の池です。櫛名田比売が避難しているとき、日々の飲料水とし、また、姿見をした池とされ、彼女の霊魂が深く滲透しているところから、縁の遅速・近遠を占う池として信仰されています。

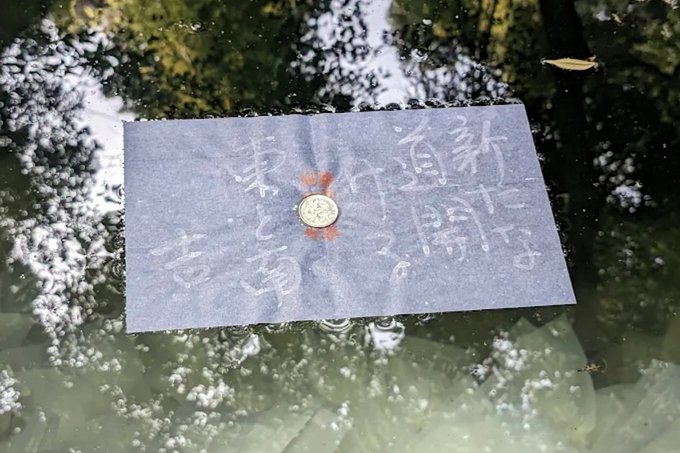

占い用紙に硬貨(10円又は100円)を乗せて浮かべ、用紙が早く(15分以内)沈むと良縁が早く、遅く(30分以上)沈むと縁が遅いと言われ、また、近くで沈むと身近な人と、遠くで沈むと遠方の人と結ばれていると言われています。

鏡の池の向こう岸には、稲田姫命を祀る天鏡神社(あめのみかがみのやしろ)があり、雅は、できるだけ早く、近くで沈むように祈りました。

20分経ってバスの時間まで残り8分となっても、雅の用紙は沈む気配すらなく、決定的瞬間を目にしないまま、諦めてバス停への道を走って戻りました。そのとき「時間がかかる」という言葉が頭の中で渦を巻き始め、バスの中で『出雲風土記』が撰進された時期を確認すると、天平5年(733年)2月末で、元明天皇が編纂してから20年もの歳月を要していました。編纂の総責任者の出雲国造で意宇郡の大領でもあった出雲臣広嶋の処遇(階位)も低いことがわかりました。御子神が言っていた最大の謎とは、何故これほどまでに『出雲国風土記』の編纂に時間が費やされたのかではないか・・・

そうこう考えているうちにバスは松江駅に到着します。バスで約20分です。

28 宍 道

雅は、松江駅15時24分の山陰本線で宍道に向かいました(20分程度です)。素盞嗚尊だらけだったと感じた雅は、素盞嗚尊について更に調べるため、「案山子」についてメモしていきます。

崩え彦(くえびこ、久延毘古)は、『古事記』に「悉く天下の事を知れる神」とされる知恵者なのに何故朝廷から貶められているのか、素盞嗚尊に準えているからなのではないか、素盞嗚尊が黄泉国へ旅立つとき、雨も激しく泊まる宿もなかったのに彼を救おうとした神はおらず、その時の彼の格好こそが簑笠着けた案山子と同じでした。雅がほかにも共通点があるはずと考えたとき、電車は宍道駅に到着します。

素盞嗚尊と「櫛」の本質を追いかけようと、木次線に乗り換えるためホームに降り立ち、大きく深呼吸する雅でしたが、現在頭に浮かぶ最大の問題は、あの占い用紙がもう沈んだどうかでした。

エピローグ

怨霊神の存在を認め、出雲の「神在月」も怨霊神たちが暴れる「神荒(かみあれ)」からきているとし、だからこそ神々を迎えるときには、荒々しい神々に自分の存在を知られないように「お忌み」をして通り過ぎるのを待ち、期間が過ぎると「神等去出」をして何が何でも帰っていただくのではないかと語る「私」は誰なのでしょう。

第14節で紹介した万九千神社の神等去出祭では、宮司家伝来の神楽とともに境内に忌み火で湯釜を沸かす湯立神事の後、八百万神の弥栄を祈り、幣殿の戸を梅の小枝で「お立ち」と3度唱えながら叩き、神々に旅立ちの時が近づいたことを奉告する神等去出神事が行われます。その晩、神々は、直会(なおらい)と呼ぶ酒宴を催し、翌朝早く各地の神社へと帰られます。

第16節で紹介した佐太神社では、神迎えの儀式は神職のみで執り行いますが、神等去出祭では、八百万の神が宿る神籬(ひもろぎ)を捧げ持った神職のほか、多くの参列者が参加し、神社から北西に2km離れた神目山まで無言で神送りします。また、止神送神事でも同様の祭を行いますが、この日だけは神目山から帰る時に決して振り返ってはいけないとされているようです。

一番お気に入りの櫛を握りしめ、本当は自分がしたように誰かから手渡されたかった、一番そうして欲しかった陽子を自らの手で黄泉送りにしてしまったと語り、早く彼女に追いつかなくてはと考えていることから、櫛を収集し、菅原陽子への傾慕の情から今回の事件を引き起こし、最後は自らも命を絶った三隅純子のことのようで、手の中の櫛に視線を落とし、静かに微笑むとの記述から、彼女が自殺する直前の場面のようです。

~~~~~~~~~~~~~~~

なお、今回は別れの印とされた「櫛」について、更なる探究は次回に続きますが、「簪」については、柳田吾郎によれば、伊弉諾尊から天照大神が生まれた左眼に刺すことで、陽子と神界(霊界)を繋ぐ道を「神刺し」で閉ざし、右眼の月読命(つくよみのみこと)すなわち黄泉の国に導く意味があったのではないかとのことでした。

また、雅がそこに最大の謎があるのではないかと考えた、『出雲国風土記』が撰進されるまで20年もかかっている点については、現地調査や原稿化などの諸作業に時間を要したとするのが通説的な見方ですが、一度官撰のものが編まれた後、更に官撰のものが作られ、二度目のものが現存しているとする再撰説(田中 卓)や、一度官撰のものが作られたが、その出来具合に納得できなかった出雲国造が先頭に立って各部の郡司を動員して私撰のものを作成し、それが現存しているとする私撰説(水野 祐)も主張されています(瀧音能之『古代出雲を知る事典』(東京堂出版)参照)。奥書まで残っているのは『出雲国風土記』だけなので比較はできませんが、雅も気づいたように、奥書に記載されているのが編纂責任者の出雲国造で意宇郡の大領を兼任していた出雲臣広嶋と実際に編纂を統轄したと考えられている秋鹿郡の神宅臣金太理の2人だけで、国司の名前が全くないことなどから、個人的には私撰説を支持したいと思います。

********************************

第9シーズン第1部のいながら旅は、ここまでです。事件の方は一応解決したようですが、素盞嗚尊と「櫛」の本質の追究は、まだ続きそうです。第2部では、『オロチの郷、奥出雲 古事記異聞』をガイドブックとして旅を続けます。

.jpg)

-120x74.jpg)

②-120x74.jpg)

コメント