第4章からいながら旅を続けます。雅のフィールドワークは、出雲地区から松江地区に移動します。一方、殺人事件も、新たな展開を見せ、雅もその渦の中に・・・

第4章 弥生八雲に

9 古代出雲歴史博物館

島根県立古代出雲歴史博物館は、2007年に出雲大社の東隣に開館した、出雲の古代文化遺跡(古代出雲)を中心とする博物館で、出雲大社に関するもののほか、神庭荒神谷遺跡、加茂岩倉遺跡などから発掘された資料が展示されています。

なお、改修工事等のため、2025年4月から2026年8月まで(予定)休館中です。

平成12年(2000年)に出雲大社ハ足門前から発見された宇豆柱の実物のほか、高さ約48mあったという出雲大社の古代本殿を再現した、全長約130cm、高さ約50cmの10分の1模型があり、100段を超える階(きざはし)は圧巻です。

雅は、『出雲国風土記』の写本や踏鞴製鉄炉に関する資料、 装飾付太刀、青銅器などを、予定以上に時間をかけて見学しました。

10 出雲そば

雅がどこで昼食をとったかは明らかではありませんが、門前町のどこかで出雲そばを食べるとの記述から、後の予定を考慮して、近くにある蕎麦屋に入ったのではないかと思われます。写真は、るるぶにも紹介されている、勢溜の大鳥居のすぐ近くの〈そば処 田中屋〉です。蕎麦の実を殻のまま挽き、色は黒く香りが強いのが出雲そばの特徴です。

雅は、タクシーを借り切り、稲佐の浜から日御碕神社、長浜神社、万九千神社まで回ることにします。

11 日御碕神社

午後一番で出雲大社前を出発した雅は、稲佐の浜に通じる国道431号線の左手に現れた出雲の阿国の墓所を横目に、タクシーで日御碕神社に向かいました。車で15分程度です。

出雲の阿国は、元々出雲大社の巫女でしたが、出雲大社勧進のため念仏踊りをして諸国を巡り、京で人気を博して後の歌舞伎踊りを創始したとされており、晩年は尼僧となって大社に帰り、読経と連歌を詠みながら余生を過ごしたそうです。阿国の墓は、石段を上った太鼓原墓地にあり、石棚で囲った平たい自然石で作られています。今でも、多くの芸能関係者や歌舞伎ファンが参拝に訪れるそうです。

~~~~~~~~~~~~~~

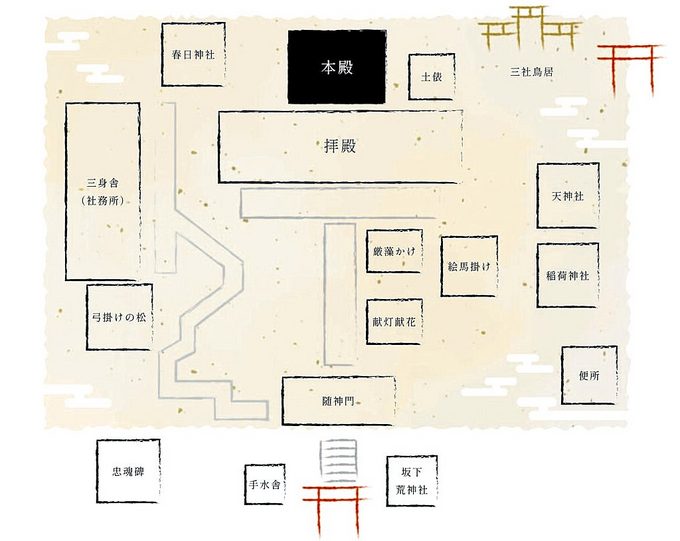

日御碕神社は、島根半島の最西端の日御碕の山裾に位置し、『出雲国風土記』に「美佐伎社」、『延喜式』に「御碕社」と記される歴史ある社で、上の宮(神の宮)と下の宮(日沉宮(ひしずみのみや))からなります。境内の詳細は、こちらを参照してください。

入口には、寛永16年(1639年)に徳川家光が寄進したとされる、重要文化財の御影石の鳥居が立っています。雅が乗ったタクシーは、この鳥居をくぐらず、左側から駐車場の方に回ったと思われます。

駐車場から神社に向かうと、朱塗りの立派な楼門が現れます。

楼門の正面にあるのが、天照大神を祀る日沉宮で、約200m西にある経島(ふみしま)にあった百枝槐社(ももえすきのやしろ)が元宮で、天暦2年(948年)に勅令により現在の場所に遷座したとされています。雅が疑問に思った、天照大神を祀っているのにどうして「日沉(ひしずみ)」なのかについては、「伊勢神宮は日の本の昼を守り、日御碕神社は日の本の夜を守れ」という天平7年(735年)の勅令に由来し、太陽神である天照大神と日没の夕日を結び付ける出雲独自の視点を反映したものと考えられており、毎年8月7日の夕刻に催される夕日の祭り「神幸神事(みゆきしんじ)」もその表れとされています。

右手の小高いところにあるのが、素戔嗚尊を祀る神の宮で、現在の社の後方にある隠ヶ丘から安寧天皇13年(紀元前536年)に勅令により現在地へ遷座したとされています。

国の重要文化財に指定されている壮麗な社殿は、徳川家光が松江藩に造営を命じ、寛永20年(1643年)に竣工、翌年遷座したもので、本殿を高くして拝殿と幣殿で繋いだ権現造りの社です。

作中にある、この神社に残されている昭和天皇御製というのは、昭和57年(1982年)の国体の際に参拝され、詠まれた歌「秋の果ての 碕の浜の みやしろに をろがみ祈る 世のたひらぎを」が刻まれている石碑のことです。

雅は、次に稲佐の浜に向かいました。来た道を戻り、車で14分程度です。

12 稲佐の浜

稲佐の浜は、出雲大社の西方約1kmにある、南北13.5kmにわたり美しい弧を描く白い砂浜は、日本の渚100選に選ばれています。『古事記』に「伊那佐之小濱(いなさのこはま)」、『日本書紀』に「五十田狭の小汀(いさたのおはま)」と記される、国譲り神話の舞台です。

砂浜に突き出た岩山は、弁天島といい、かつては沖合いにあり、沖御前又は沖ノ島と呼ばれていましたが、現在では砂浜が広がり島の後まで歩いて行けるようになりました。岩山の上には、沖御前神社という祠があり、神仏習合のころは弁財天を祀っていましたが、現在の祭神は、神武天皇の父方祖母で、海や水の女神とされる豊玉姫命とする情報が多いようですが、その父神で海神の豊玉毘古命(大綿津見神の別名)とする情報もあります。

因みに、第8節で紹介した「お清めの砂」との交換用の砂について、こちらでも紹介されていますが、三田村邦彦さんも、2025年7月5日放送の『おとな旅 あるき旅』で、波打ち際で寄せ波の時の砂を取るのがいいと言われてました。

.jpg)

弁天島をシルエットに夕日が沈む風景が素晴らしく、「日が沈む聖地出雲」の構成文化財の一つとして日本遺産にも登録されています。

そして、旧暦10月10日(2025年は11月29日)には、全国から集まる八百万の神々を迎える「神迎神事」が行われます。

稲佐の浜から東50m程山手には、大国主命が建御雷神(たけみかづちのかみ)と天鳥船神(あめのとりふねのかみ)の二神(『古事記』の記述で、『日本書紀』では、武甕槌神と経津主神(ふつぬしのかみ))と国譲りの交渉をしたという屏風岩があります。こちらも先に紹介した日本遺産の構成文化財です。

また、記紀には記されていませんが、同じ構成文化財には、国譲りの際、建御雷神に対し、大国主命の子神の建御名方神(たけみなかたのかみ)が岩をどこまで投げられるか力比べを挑んだところ、勝負がつかず何回も同じところに落ちて積み重なったという伝承が残る、稲佐の浜の北西の沖合いに浮かぶ小島、つぶて岩というものもあります。

次は、長浜神社に向かいました。車で12分程度です。

13 長浜神社

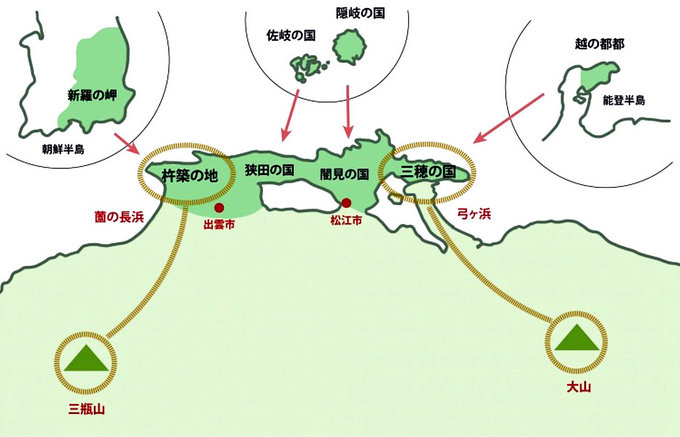

『出雲国風土記』の冒頭にある、国引き神話では、出雲の国を創った八束水臣津野命(やつかみずおみづぬのみこと)が、国を大きくしようと、三つ編みにした綱をかけて海の向こうの新羅などから4度に亘って国を引き寄せては縫い合わせ、それぞれ杵築(きづき)、狭田(さだ)、闇見(くらみ)、三穂の埼となり、最初の国引きに使った綱が薗の長浜(神戸川河口から南西の差海川河口までの約8kmの長浜海岸)になったとされています(もうーつの綱は弓ヶ浜になりました)。

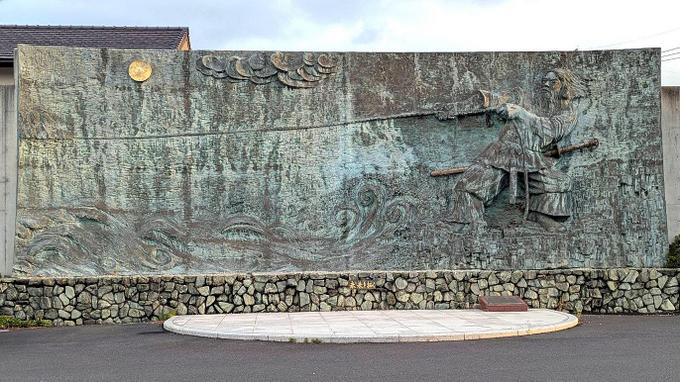

こちらは道の駅大社ご縁広場にある国引き神話のレリーフ《未来を拓く》です。

稲佐の浜の東にある奉納山公園から撮ったこの写真には、綱を繋ぎとめた杭にしたとされる佐比売山(さひめやま、現在の三瓶山)も見えます。

八束水臣津野命を主祭神として祀る長浜神社は、長浜海岸を望む小高い山の妙見山にあり、「妙見さん」とも呼ばれます。

北斗七星のように折れ曲がっているという参道から、緑の中に立つ鳥居をくぐります。

石段を上ると、右側を綯い始めとする太い注連縄がかかる神門が迎えます。

境内に入ると、拝殿の手前右側に、海で身体を清めてきた証しとして取ってきた海草をかけるため、「出」の字の形の厳藻かけが設けられています。神聖で美しい藻という意味の「厳藻(いづも)」が出雲の語源であるとする説もあるようです。

こちらが拝殿です。雅は、謎解きの解答を引き寄せることができますようにとお祈りしましたが、綱引きの祖としてスポーツの神様として知られるほか(毎年10月13日には、直径84mm長さ40mの大綱を使ったジャンボ綱引き大会が催されます)、人や幸せも引き寄せるとして、縁結びや金運にも御利益があるとされています。

大社造り、切妻造り、妻入りの本殿には、男千木と奇数本の鰹木が載っています。

豊臣秀吉の朝鮮出兵の際、加藤清正など名だたる武将が100日祈願をして連戦連勝したとして、勝利を導く神様としても信仰を集めるようになりました。境内には、そのとき恩賞を持ってきた片桐且元が弓矢を立てかけた弓掛けの松が残っています。

本殿の右側には、大神神社の三ツ鳥居に因んでいるとされる、鳥居を三つ連ねた三社鳥居を見ることができます。

夫婦円満や子授け、安産を望む人が撫で祈る、夫婦岩(男石と女石)も置かれています。

最後に、万九千神社に向かいました。車で20分強です。

14 万九千神社

万九千神社(まくせのやしろ)は、出雲大社より東、斐伊川の畔にあり、神在月に全国から集まった八百万の神々が神議り(かみはかり)を締め括り、神宴(直会、なおらい)を催す社で、旧暦10月26日には、ここから諸国へ旅立つ神等去出祭(からさでさい)を行います。

祭神は、櫛御気奴命(くしみけぬのみこと、食物や農業の神で、熊野大社の主祭神である熊野大神のことで、素戔嗚尊の別名)、大穴牟遅命(おおなむちのみこと、大国主命の別名)、少彦名命(すくなひこのみこと、医薬や農業の神で、大国主命とともに国造りを行いました)の3柱と全国から集まる八百万の神です。

同じ境内には、この地区の氏神で、素戔嗚尊の子神である、五十猛命(いそたけるのみこと)、大屋津姫命(おおやつひめのみこと)、抓津姫命(つまつひめのみこと)の3柱を祭神とする、立虫神社があります。

ここまで回って夕方になってしまったので、雅は、荒神谷遺跡と加茂岩倉遺跡は地元で販売していた資料だけ購入して、松江市に向かいました。

15 松江市のホテル

雅が宿泊したホテルは、松江市内の温泉がついているビジネスホテルとのことですが、こちらのランキングリストを参考に、天然温泉付きで松江駅から徒歩圏という条件でしぼり、駅から徒歩12分の場所にある〈ホテルルートイン松江〉と仮定してみます。2008年当時は、白っぽい外壁でしたが。

日本海の海鮮料理とワインを堪能できるという、奥出雲ワインを置いている居酒屋も複数ありますが、上のホテルから近いところでは、歩いて5分程度に〈食酒処 かわばた〉があります。

16 佐太神社

次の日、雅は、松江駅前のバスターミナル(6番乗り場)から恵曇方面行きの一畑バスに乗り、佐太神社に向かいました。バスで約30分程度です。

~~~~~~~~~~~~~~~

佐多神社前のバス停に到着した雅は、佐陀川に架かる佐太橋を渡りました。作中には木製の橋とありますが、コンクリート製のように見えます。

雅は、まっすぐ佐太神社には向かわず、橋を渡って北に少し行ったところに鎮座する田中神社に向かいます。田中神社は、佐太神社の北殿の摂社で、背中合わせに二つ社があり、悪縁切りと良縁結びに御利益があるとされています。

日向の高千穂に天孫降臨した瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)は、大山津見神の娘、姉の磐長比売(いわながひめ)と妹の木花之佐久夜毘売(このはなさくやびめ)を娶ったものの、姉の容姿が醜かったため送り返してしまいます。怒った父神は、磐長比売を差し上げたのは天孫の命が岩のように永遠のものとなるように、木花之佐久夜毘売を差し上げたのは天孫が花のように繁栄するように祈ったからで、磐長比売を送り返したことで天孫の命は短いものとなるだろうと告げたとされています。田中神社の東社が磐長比売を、西社が木花之佐久夜毘売を祀っており、いずれも女千木ですが、奇数本の鰹木が載っています。

雅は、本社の前に参拝しましたが、正式には、まず、本社で祈願割符をもらって、正中殿、北殿、南殿、母儀人基社を参拝し、その後ここに来て、両社の間で願をかけて祈願割符を二つに割り、東社で「断」の割符を箱に納め、次に「結」の割符を西社の札掛けに結びます。

二つの社が背を向けて建っていることに雅は疑問を持ちますが、『日本書紀』には、妊娠した木花之佐久夜毘売を磐長比売が呪ったとも記され、それが人の短命の起源であるとされています。

~~~~~~~~~~~~~~~

元の道に戻り、鳥居をくぐって参道を進みます。佐太神社は、『出雲国風土記』に「佐太御子社」、『延喜式』に「佐陀大社」と記される、鹿島町佐陀宮内に鎮座する出雲国二ノ宮で、神在月に全国から集まった神々が訪れる格式の高い古社で、11月20~25日には神在祭(お忌さん)が執り行われます。

作中にある立派な木製の橋というのは、こちらのことでしょう。

そして、出迎えてくれる、尻尾がピンと立った「出雲流」の狛犬というのがこちらです。

本殿には、文化年間に造営された大社造りの社が三殿並んでおり、国の重要文化財に登録されています。

各祭神は、正中殿が出雲四大神の佐太大神(さだのおおかみ)と、伊弉諾尊、伊弉冉尊、事解男命(ことさかおのみこと)、速玉之男命(はやたまのおのみこと)の5柱、北殿が天照大神と瓊瓊杵尊、南殿が素盞嗚尊と秘説四座となっています。主祭神の佐太大神は、加賀の潜戸(くけど)に生まれ、古くから導きの神や開運の神として信仰された、嶋根郡と秋鹿郡にまたがる狭田の国の地主神で、出雲国の北部を守護するため「大神」とされたようですが(第4節参照)、瓊瓊杵尊が天降った際に道案内をしたとされる猿田彦大神(さるたひこのおおかみ)と同一神とされています。しかし、何故伊勢国ーノ宮とされる椿大神社を総本宮として祀られている猿田彦大神が主祭神なのか、秘説四座とは何なのか、雅は疑問に思います。

9月24日の御座替(ござかえ)祭と25日の例祭には、国の重要無形民俗文化財に指定され、ユネスコの無形文化遺産にも登録されている佐陀神能が催されます。

こちらが、戸立社(手力雄命(たじからおのみこと))、振鉾社(天細女命(あめのうずめのみこと)、垂水社(岡象女命(いずはのめのみこと))、天神社(菅原道真公)が合祀されている、雅が「不可解な」と表現した南末社です。

雅が発見した、「母儀人基社」と墨書された古い案内板と三笠山中腹への急な石段は、こちらです。雅が訪れたときは、右手の大きな説明板がなかったのでしょう。

この低い石垣と注連縄で八角形に囲われた磐境(いわさか)が、伊弉冉尊陵墓である比婆山の神陵を遷し祀ったと伝わる母儀人基社です。古代祭祀の対象とされた、社殿創建以前の神座ではないかと言われています。

参拝を終えた雅が訪れた参道脇のぜんざい屋は、〈佐陀乃だんだん家〉のことです。神在祭で振る舞われていた「神在餅(じんざいもち)」が転じて「ぜんざい」となったと言われており、雅は甘いぜんざいを食べましたが、このお店では「お供え神在餅」という砂糖の入っていないぜんざいがいただけました(閉業となったようです)。

ぜんざい屋で、神在祭の神等去出神事でお帰りにならなかった神を改めて送る、11月30日の止神送(しわがみおくり)神事の資料を見て、雅は、何か釈然としないものを感じます。

17 和鋼博物館

雅は、松江駅に戻って、山陰本線を利用して、安来の和鋼博物館へ向かいました。和鋼博物館は、駅から13分程度の中海沿岸にあり、伝統的製鉄法「たたら製鉄」の歴史が総合的に学べる博物館です。

日本刀の材料である玉鋼や鉧(けら)、たたら操業の道具や模型が展示されており、たたら製鉄用具250点が「出雲國たたら風土記」として日本遺産に登録されています。

こちらが、雅が体験して悪戦苦闘したというエントランスホールの天秤鞴を踏んで体験するコーナーです。両足で左右の鞴を交互に踏んでシーソーのように動かす構造が特徴で、この天秤鞴の登場により生産効率が飛躍的に向上したと言われています。

博物館を出た雅は、一旦安来駅に戻り、タクシーで能義神社に向かいました。車で10分強です。

18 能義神社

前方に大きな森が見え、能義神社に到着したとき、雅が見たという、電柱に貼り付けられていた「出雲四大神 能義神社」という看板はこちらです。

能義神社は、飯梨川の中流東岸の亀背山に鎮座し、『出雲国風土記』に「野城社」、『延喜式』に「野城神社」と記され、出雲四大神の野城大神(のきのおおかみ)を祀る古社です。この所々欠けているという石鳥居をくぐり、長い石段を上ります。

苔むした石段の途中には、勇み型の狛犬が配置されています。

小ぶりの神門をくぐって境内に入ります。作中にあるとおり寂れた感じの神社です。

こちらが、瓦葺きでひょろりとした蛇のような注連縄が掛かるという、向拝付きの入母屋造り、平入りの拝殿です。

後方の本殿は、男千木と奇数本の鰹木を載せた大社造り、切妻造り、妻入りで、内部の構造や入口と神座の位置は、出雲大社と同じ男造になっています。

盛砂(もりすな)や注連縄が張り巡らされた、このような祭祀場が何か所もあるようです。

雅が参拝後に読んだ由緒書きは、こちらで(別に由緒略記という木製のものもありますが)、天照大神の第二の子神で、国譲りの使者として派遣されながら大国主命に心酔し、その国造りを補佐したとされる天穂日命(あめのほひのみこと)が祭神とあります。旅行する前から雅が疑問を抱いていた主祭神の野城大神の正体については、天穂日命と同一神だとする見解もありますが、能義平野の中心にあり、かつ、北に安来平野を一望できる場所に鎮座する地主神であり、出雲国の東端に位置したことから、出雲国造により出雲国の東を守護する「大神」とされたと考えられています(第4節参照)。島根の観光ナビでは、野城大神の信仰が次第に衰え、平安時代に天穂日命が主祭神とされたとしており、また、配祀神の大己責命(大国主命)や事代主命(ことしろぬしのかみ)と総称する形で能義大神と呼ばれているというサイトもあります。

雅が最後に参拝したのは、天穂日命の子孫で、第13代出雲國造の襲髄命(かねすねのみこと)の別称とも伝えられる野見宿穪(のみのすくね)を祭神とする、野美社という小さな社でした(写真中央)。由緒書きによると、大変な力持ちであった野見宿穪は、垂仁天皇の命で、蹴速(けはや)という当時日本一強い力士と天覧試合をしたところ、見事勝利したということで、相撲の神様(相撲の始祖)として崇められたとのことです。

雅は、待っていたタクシーに乗り込んで、能義神社を後にします。黄泉比良坂へは車で15分強です。

19 意東川

出雲に関する疑問点や謎をメモしながら、タクシーに揺られていると、道の脇を流れる川の草むらを青白い「たまゆら」が漂うのを目撃し、雅は、運転手に引き返すように言います。黄泉比良坂近くの川となると、意東川のことでしょう。ただし、川沿いの道は一方通行のようですので、タクシーは対岸の道を戻ったことになります。

タクシーを降りた雅は、川縁の草むらの中に赤い櫛が落ちているのを見つけて眺め直し、人が倒れているのを発見します。

********************************

今回の投稿での旅はここまでです。次回、第5章からいながら旅を続けます。雅が発見した遺体は、事故か自殺か、はたまた新たな殺人によるものなのでしょうか。二つの遺体に共通する遺留品の「櫛」は何を意味するのでしょうか。

.jpg)

-120x74.jpg)

コメント