小説をガイドブック代わりに、登場人物たちの足跡を辿りつつ、時には寄り道もして、写真や観光資料、地図データなどを基に、舞台となっている世界各地を紹介しながらバーチャルに巡礼する、【小説 de いながら旅】の第9シーズン。本シーズンでは、1998年に第9回メフィスト賞を受賞した『QED 百人一首の呪』でデビューして以来、『QEDシリーズ』や『カンナシリーズ』、『神の時空シリーズ』、『鬼神伝シリーズ』など、多くの歴史ミステリーを執筆されている、高田崇史の作品を取り上げ、いながら旅の舞台を日本に移します。今回は、同氏のシリーズ作品から、記紀が伝える神話の世界にスポットを当て、知られざる歴史の真実を描く『古事記異聞シリーズ』を選択しました。「歴史や文化、風俗の謎」と「事件の謎」という二つの謎が絡み合う中、登場人物たちの足跡を辿りながら、真相に迫るミステリアスな旅を楽しむことができるでしょう。

なお、神社や神々などの名称について、複数の表記が存在することがありますが、作中の表記に従いつつ、現地の表記を優先したり、前後で統一したり、併記したりしています。

この旅のガイドブック

今回(第1部)の旅のガイドブックは、民俗学を学ぶ大学院生の主人公橘樹雅(たちばな みやび)が研究テーマの本質を探求するためゆかりの土地を巡る『古事記異聞』シリーズの1作目『鬼棲む国、出雲 古事記異聞』で、当初2018年6月に講談社ノベルス『古事記異聞 鬼棲む国、出雲』として刊行されていた作品を、文庫化(2021年1月)に伴い、プロローグと他の章の一部を入れ替えるなど構成や表現を見直し、主要な登場人物に松本救助作画によるキャラクターイメージを与え、題名の主複を入れ替えて発行されたものです。

雅は、研究テーマ「出雲」のフィールドワークに出かけた訪問先で、謎めいた事件に遭遇し、「櫛」をキーアイテムとする歴史や風土と事件が絡み合う謎に頭を悩ませながら、波瀾万丈の旅を続けます。出雲編1作目の本作では、島根県の出雲市や松江市、安来市、雲南市の神社旧跡などを訪れます。

なお、雅が研究資料を読み進めたり、地図を広げて現地を訪ねる計画を立てたりする部分や警察における捜査検討の部分については適宜割愛し、登場人物が舞台となる場所を実際に訪れる部分を中心にいながら旅を進めます。また、見出しや章節の区切りは、私が付けたものであり、小説のそれとは必ずしも一致していないので、ご留意ください。

おって、本シーズンに登場する文献について、基本的な事項を整理しておきますと、

- 『古事記』は、和銅5年(712年)に太安万侶(おおのやすまろ)によって編纂された日本最古の歴史書です。上中下の3巻からなり、神代から推古天皇の時代までを扱い、特に上巻には、天地開闢や天岩戸、八岐大蛇退治、因幡の白兎などの有名な日本神話が書かれており、出雲を舞台にした神話が上巻のおよそ3分の1を占めています。読みやすく廉価な文庫本サイズの訳本として、池澤夏樹訳の『古事記』(河出文庫)があります。

- 『日本書紀』は、日本最古の正史(国の公認の歴史書)で、天武天皇が天武10年(681年)に川島皇子(かわしまのみこ)や忍壁皇子(おさかべのみこ)らに対して「帝紀」及び「上古諸事」の編纂を命じたのを出発点として、それから約40年後の養老4年(720年)に舎人親王(とねりしんのう)が元正天皇に完成を奏上しました。30巻と系図1巻からなり、天地の始まりから持統天皇の時代までを扱っており、古事記と合わせて『記紀』と総称されます。文庫本サイズですが、図表などが充実している訳本として、井上光貞監訳の『日本書紀 上・下』(中公文庫)を参照しています。

- 『出雲国風土記』は、古事記が成立した翌年の和銅6年(713年)の元明天皇による撰進の詔に対し、① 郡や郷の名に好字を付け、② 各地の特産物(銀、銅、彩色、草木、禽獣、魚虫等)、③ 土地の肥沃、④ 山川原野の名称の由来、⑤ 伝承として残っている旧聞異事を上申した、地方ごとの報告書(地誌)で、現存する5つのうち唯一完本の状態で残っているものです(残りの4つは、常陸国、播磨国、肥前国、豊後国の風土記)。完成は天平5年(733年)で、総記のほか、意宇、島根、秋鹿、楯縫、出雲、神門、飯石、仁多及び大原の各郡、巻末から構成されています。こちらもハンディな文庫本サイズの訳本として、荻原千鶴全訳注の『出雲国風土記』(講談社学術文庫)を参照しています。

- 『延喜式』は、延喜5年(905年)に醍醐天皇が編纂を命じ、延長5年(927年)に完成した、格式の式(律令の施行細則)をまとめた法典で、そのうち巻九と巻十を『延喜式神名帳』又は『神名帳』といい、官社に指定された神社の一覧表を掲載し、掲載された神社を「式内社」などといいます。

- 『雲陽誌』は、宝永2年(1705年)に松江3代藩主松平綱近が編纂を命じ、綱近の死去による中断後、5代藩主宣維が黒澤長尚に命じて享保2年(1717年)に完成させた地誌です。

プロローグ

東京都千代田区麹町の町内には、主人公橘樹雅が通う「日枝山王大学」という大学はもちろんなく(すぐ近くに上智大学がありますが)、「山王さん」とか山王日枝神社とも呼ばれる千代田区永田町の日枝神社に因んで名付けられたと思われる架空の大学です。

日枝神社は、大山咋神(おおやまくいのかみ)を主祭神とする山王信仰の神社で、起源は鎌倉時代に遡り、文明10年(1478年)に太田道灌が江戸城内に鎮護の神として川越山王社を勧請し、徳川家康が江戸移封に際し城内鎮守の社としたもので、秀忠の時代に城外に移されました。その鳥居は、明神造りの鳥居の上に棟柱を立て、その上に山型に組んだ反りのある木を置いた特殊なもので、山王鳥居と呼ばれます。2025年10月に見てきました。

就職に失敗した雅は、新学期から曰枝山王大学の大学院に進み、水野史比古教授に惹かれて彼の民俗学研究室に所属することになりましたが、教授がサバティカル・イヤーによる長期休暇に入り、学生たちから「冷酷の冷二」と言われる、雅の苦手な准教授の御子神伶二が研究室を任され、その指導の下で研究を始めることになります。

第1章 雲出づる国

1 黄泉比良坂

髪を切り落とされ、左眼に金色の簪を突き立てられた巫女の絞殺遺体が発見されたのは、島根県松江市東出雲町揖屋の黄泉比良坂でした。黄泉比良坂(よもつひらさか)は、『古事記』では、出雲国の伊賦夜坂とされ、黄泉の国(あの世)とこの世の境目とされる坂で、火の神を生んで亡くなった伊弉冉尊(いざなみのみこと)を追って黄泉の国を訪れた伊弉諾尊(いざなぎのみこと)が伊弉冉尊の変わり果てた姿に驚いて逃げ帰り、この坂に千人がかりでやっと動かせるような大きな岩(千引岩)を置いて塞ぎ、また、大国主命が素戔嗚尊(すさのおのみこと)から課された様々な試練を克服し、妻神の須勢理毘売(すせりひめ)と共に根堅洲国から戻る際に素戔嗚尊から生太刀と生弓矢を授けられた場所でもあると言われています。

島根県警捜査一課警部の藤平徹が部下の松原将太の運転する車で到着したのは、この駐車場です。この写真には写っていませんが、右の奥には東屋が設置され、春には池の端に桜が咲くようです。

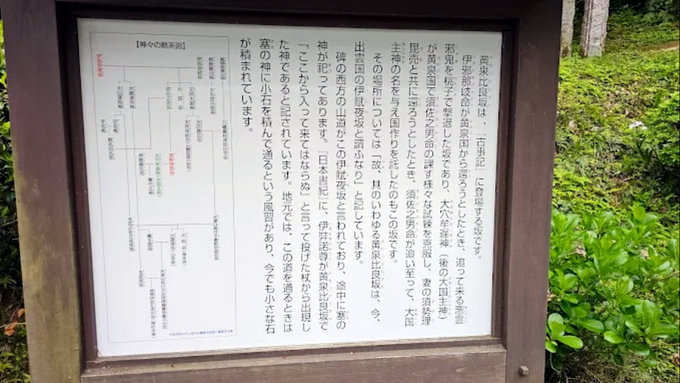

現場に向かう藤平が見た「故(かれ)、其の謂はゆる黄泉比良坂は、今出雲国の伊賦夜坂と謂ふ」と載っている場所がここであると書かれている説明板というのは、これのことでしょう(上の写真の手前に裏側が写っています)。

駐車場には、説明板があった反対側に(2つ上の写真の車の向こうに写っています)、「黄泉比良坂・伊賦夜坂」の看板が立っています。遺体の第一発見者磯山源次が足を運んだという映画のロケ地というのは、この看板にある、2010年に公開された映画『瞬 またたき』で、北川景子演じる主人公が亡くなった恋人に会いたいと訪れるラストシーンの舞台のことを指しています。

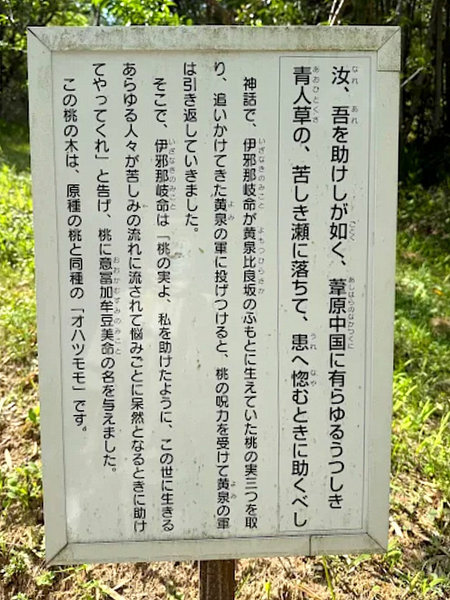

看板の後ろの細い坂道の入口に(上の写真にも奥に写っています)、この立て札があります。黄泉比良坂まで逃れてきた伊弉諾尊が投げつけて鬼女を退散させた桃の実に、自分のこと助けたようにこの世に生きるあらゆる人々が苦しみに流されて憂い悩むときに助けてやってくれと告げて、意富加牟豆美命(おおかむづみのみこと)の名を与えたという伝説を説明しています。

「この先 塞の神 この小道 伊賦夜坂」と墨書きされた木の板というのがこれです。作中には、近くに立っているとだけ記されていますが、藤平たちが進んだ後述の鳥居へ向かう細道ではなく、池の手前で右に分かれる、鬱蒼と繁る木々に覆われた坂道の方を進んだところにあるようです。

.jpg)

一方、小さな池と斜面の間にある畦道のような細道を進むと、作中にある、古い2本の石柱の間に注連縄が渡された鳥居があります。

鳥居の足元には、この石碑が置かれています。

鳥居の向こう側に立っているという、苔むして擦れてしまった文字(神蹟 黄泉平坂 伊賦夜坂 傳説地)が刻まれた石碑が写真右に見えるもので、昭和15年(1940年)に建立されたものです。そして、写真左に写っている、千引岩を思わせるような大きな岩が転がっている狭い空間が黄泉比良坂、黄泉の国への入口です。

そこが被害者菅原陽子の遺体が横たわる殺害現場でした。彼女の髪には、なだらかなカーヴを描き、綺麗な蒔絵のような花模様が金色に刻まれた朱色のつげの櫛が刺さっていました。

.jpg)

因みに、ここには2017年に「天国(黄泉の国)への手紙ポスト」が設置されており、亡くなった方へ想いを伝えるため、年間1000通を超える投函があるのだとか。投函された手紙は開封せずに、年に一度6月にお焚き上げをして天国へ送られます。

藤平たちは、被害者の勤務先であり、第一発見者が控えている、揖夜神社に移動します。車で3分程度です。

2 揖夜神社

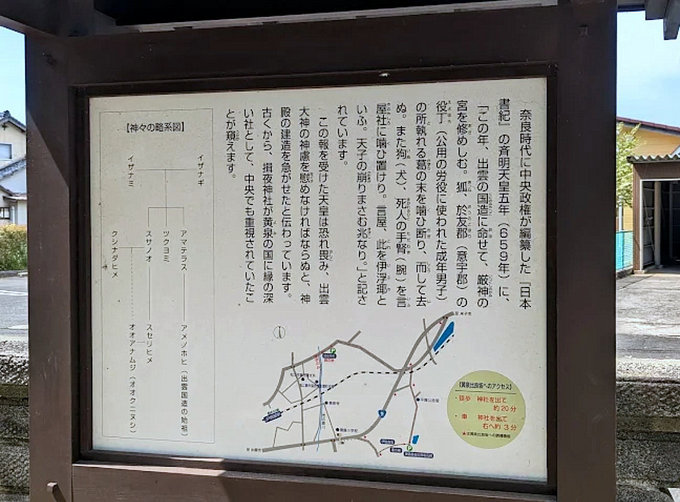

揖夜神社は、黄泉比良坂と同じ島根県松江市東出雲町揖屋、JR揖屋駅から歩いて約15分の位置にあり、伊弉冉尊を主祭神黄泉津大神(よもつおおかみ)として祀る、意宇六社の一つで、『日本書紀』の齊明天皇5年(659年)の条に「言屋社(いふやのやしろ)」の名で登場する古社です。

揖夜神社に到着した藤平が目をやった、駐車場脇に立てられた由緒書きというのは、こちらです。

一の鳥居をくぐり、左の手水舎を横目に15段ほどの石段に向かいます。狛犬は2対あり、石段の手前には一般的な座型の狛犬が置かれています。

石段を上ったところに、2本の石柱に注連縄が渡された簡素な鳥居があり、その左右に勇み型(又は構え型)の狛犬が置かれています。

藤平たちがくぐって境内に入った、年季の入った神門というのがこちらです。随神門(ずいしんもん)ともいい、寺院の仁王門に相当し、神域を守護するため神社の入口に設置された門で、通常左右の箱状のスペースに弓矢や剣を携えた武官の姿をした随身(ずいじん)の神像(俗に、向かって左を矢大臣、右を左大臣とも呼ばれます)が安置されています。この旅ではよく出てきます。

拝殿に向かって境内を進みます。石畳の参道が折れ曲がっていますが、折れ曲がる参道の意味については、後々の旅で紹介します。

拝殿には、太く大きな注連縄が張られています。上の神門のものと同様、右側が綯い始め(ないはじめ=注連縄の編み始めの太い部分)となっています。

拝殿から本殿を見通したところです。

右側から本殿を見てみます。高床式の大社造りと呼ばれる日本最古の神社建築様式です。天正11年(1583年)に毛利元秋が再建したもので、現在の建物は1934年に造営されたもののようです。

階段は、出雲大社と同じ、正面右寄りに付けられていますが、神座は、男造(おづくり)である出雲大社と反対で、中心にある心御柱(しんのみはしら)から左側に作られた仕切り壁の奥に、左から右に向かって置かれる、女造(めづくり)になっています。

藤平たちは、社務所へ向かい、遺体の第一発見者の磯山や宮司から話を聞きます。そこへ神社の氏子の大西留美が飛び込んできます。彼女は、被害者の菅原陽子と親しく、相談事に乗ってもらっていたとのことで、陽子が殺されたと聞くとその場に崩れ折れてしまいます。

留美は、陽子への相談事については個人的なものと言って語らず、金色の簪やつげの櫛のことも知らないとのことでしたが、藤平は、改めて事情聴取する必要が出てくるかもしれないと感じます。

3 研究テーマ「出雲」

雅が憂鬱な気持ちで研究室を訪ねると、御子神と助教の波木祥子がいて、研究テーマを聞かれます。雅が選んだ研究テーマは「出雲」で、「縁結び」に通じるという不純な理由から選んだものでした。御子神から、『出雲国風土記』に関する最大の謎を尋ねられ、雅が素戔嗚命の八岐大蛇退治の話が載っていない点だと答えると、それは2番目以降の問題だと言われます。また、出雲国四大神を即答できずにいると、出雲について殆ど理解できていないと指摘され、波木にもふっと笑われてしまいます。

雅は、研究室からの帰りにスーパーで見つけた「奥出雲ワイン」という赤ワインを飲みながら、自宅で出雲の関連資料を読み始めます。飲みやすく手頃な「杜のワイン」シリーズの赤でしょう。

因みに、八岐大蛇退治伝説が全く登場しないことを『出雲国風土記』の最大の謎とする文献もあります。

第2章 出雲四大神

4 出雲国四大神

雅は、御子神に冷たくあしらわれる原因となった「出雲国四大神」から調べ始めます。出雲国四大神とは、出雲国風土記に「大神」と表されている、能義神社の野城大神、熊野大社の熊野大神 櫛御気野命(くしみけぬのみこと=素戔嗚尊)、佐太神社の佐太大神、杵築大社(出雲大社)の所造天下大神(あめのしたつくらししおおかみ=大国主命)の4柱のことです。大社の扱いを受けている熊野大社と出雲大社は別格としても、他の2柱は神階も低く、何故これらの神々が四大神とされたのかについては、出雲国の中枢地帯の四隅に位置しているその地理的な配置関係から読み解くことができ、広域的な支配権を確立した出雲国造が大神の力を借りて出雲国の全域を聖化し守護しようとしたものと考えられています(前田晴人『歴史文化ライブラリー 古代出雲』(吉川弘文館)64頁参照)

そして、葦原中国の国造りを行い、高天原の神に国譲りした神で、『古事記』には素戔嗚尊の6世の孫と、『日本書紀』には素戔嗚尊の子とされている、大国主命について読み進めます。

続いて、天平5年(733年)に制作され、唯一完本といえる形で現存する『出雲国風土記』を見ていく雅ですが、文献やネット上の資料を眺めるだけではなく、現地で神々や悠久の歴史と対峙する必要があると考え、出雲を訪ねることにします。

出雲の地図を広げて、2泊3日の取材旅行の計画を立てていきます。雅が出雲を訪れたのは、出雲大社でその年の4月から60年ぶりの大遷宮に伴う仮殿遷座祭が執り行われ、本殿一般拝観が行われるとの記述から、仮殿遷座祭が行われた平成20年(2008年)の3月の春休みと考えられます。

5 揖夜神社

藤平たちは、もう一度現場を見て回った後、揖夜神社に向かいました。社務所には、宮司はおらず、社務員と大西留美のほか、黄泉神社の宮司だという柳田吾郎がおり、被害者には霊的な能力があり、面倒な相談事を受けて悩んでいたという話を聞きます。

藤平は、留美と柳田にほかにも何か知っていそうなものを感じながら、神社を後にします。

第3章 大蛇雲の山

6 出雲へ

雅は、旅行会社に勤める母の友人に頼み込んで、出雲大社を訪ねるツアーに便乗させてもらい、羽田空港から出雲空港行きのJALに搭乗します。出雲空港は、愛称を「出雲縁結び空港」といい、羽田から午前は2便運行されており、1時間半程度で出雲空港に到着します。

雅は、倭大国魂神(やまとのおおくにたまのかみ)が天照大神とともに朝廷から追放されたとする『日本書紀』の「崇神紀」を読みながら、バスで出雲大社に向かいました。後々この記述は、雅の出雲探究の重要な鍵となりますので紹介しますと、崇神天皇6年、百姓が流亡したり朝廷に背く者も出て(その前年は、疾病が多発し、死者が国民の半数に及びました)、それまで天照大神と倭大国魂神を宮中で奉斎していましたが、二神の神威を畏れて共に住まうことに不安を覚えた天皇は、皇女の豊鍬入姫命に天照大神を託して倭笠縫邑(やまとかさぬいむら)に祀るとともに、同じく渟名城入媛命(ぬなきいりびめのみこと)に倭大国魂神を託して祀ろうとしました。

なお、大国主命には多くの別名があり、倭大国魂神は、本居宣長の『古事記伝』では大国主命と同じ神ではないとしていますが、『大倭神社注進状』では大己貴神(大国主神の別名)の荒魂であるとしており(大神神社の大物主神が大己貴神の和魂とされています)、雅は、後々同じ神として探究していきます。

7 黄泉神社

被害者が霊障を落とす能力があったことがわかった一方、被害者が抱えていた面倒な相談事との関連が疑われる大西留美が行方不明になり、藤平たちは、揖夜神社から留美と一緒に帰ったという柳田に会いに、彼が宮司を務める黄泉神社に向かいます。揖夜神社から黄泉比良坂に向かう途中にある古い神社で、苔むした鳥居をくぐると細い参道の先に緑の中に埋もれるような小さな社殿があるということですが、Googleマップやネット上の情報は検索できず、実在はしないようです。

黄泉神社には、柳田のほかに三隅純子という女性がいて、純子から家のポストに入っていたという「すみませんでした。ごめんなさい。大西留美」と書かれた一筆箋を見せられます。

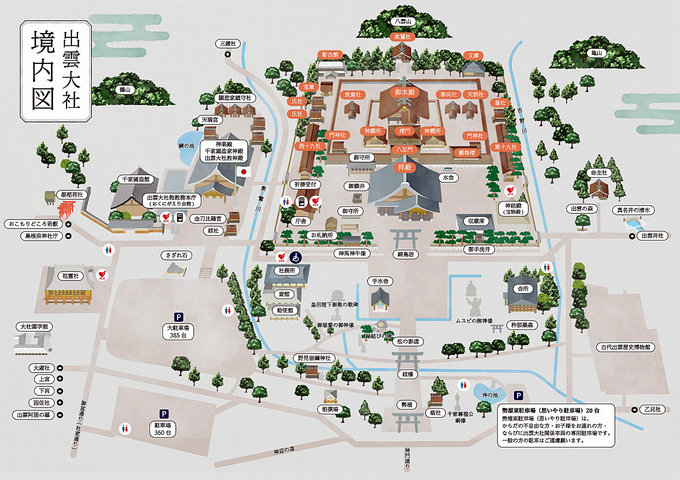

8 出雲大社

宇迦橋大鳥居

宇迦橋の大鳥居と呼ばれる出雲大社の一の鳥居は、堀川に架かる宇迦橋の袂にあり、大正4年(1915年)に、大社の御大典記念として、九州小倉の石炭王小林徳一郎の寄進により建立されたもので、高さ約23m、幅約14m、柱の周囲約6m、直径約2mもある鉄筋コンクリート造りで、中央の額面は畳6敷の大きさがあり、国の登録有形文化財(建造物)となっています。

現在は、宇迦橋の架け替え工事に伴い、通り抜けることはできなくなっています(2026年まで)。

神門通り

一の鳥居から出雲大社正門まで続く約700mの神門通りは、明治45年(1912年)に開業した旧大社駅から出雲大社への参詣道として整備された道路ですが、平成25年(2013年)の出雲大社大遷宮(本殿遷座祭)に合わせ、参詣者が歩きやすいように車道を狭めて歩道を拡げると共に、舗装面を天然御影石を敷き詰めた石畳に美装化されました。

雅が楽しみにしていた、名物の出雲そばやぜんざいのお店、おみやげ店が軒を連ねています。

勢溜大鳥居

雅は、空港から直通バスで30分ほどで出雲大社正門前のバス停に到着します。出雲大社の正門と言えば、勢溜の大鳥居を指し、ここから先が聖域となります。勢溜とは、寛文7年(1667年)の造営の際、松林を切り開いて賑わいのために造られた広場で、かつては芝居小屋がここに建てられ、人々が大勢集まって楽しんだそうです。ここから西の海岸へと向かう道が神迎の道(かみむかえのみち)で、神在月(旧暦の10月)に全国から集まる八百万の神々が稲佐の浜で迎えられ、出雲大社に向かわれる際に通る道です。

「出雲大社」の社号標の横に立っているのが勢溜の大鳥居と呼ばれる二の鳥居で、雅がくぐった時(2008年)の大鳥居は昭和43年(1968年)に建てられた木製(杉材)のものでしたが、平成30年(2018年)に「平成の大遷宮」の一環としてコルテンという耐候性鋼で建て替えられました。高さは8.8m、幅は12mあります。鳥居のくぐり方は、参道と同様、神様が通る中央を避けて、ー礼した上、左端を通るときは左足から、右端を通るときは右足から行います。

出雲大社の参道は、長さが約900mあり、全国的にも珍しい(官幣大社では唯一)下り参道となっています。その理由は、元々の地形によるとか、神様にへりくだるためとか、大国主命を封印するためとか、国譲りの後に黄泉の国を支配することになったことから、生から死を疑似体験するためとか、諸説あります。

祓 社

途中、右手に祓戸神(はらいどのかみ)4柱を祀る祓社(はらえのやしろ)があります。この神様たちは罪や穢れをバトンリレーして祓ってくれます。まず、瀬織津比咩神(せおりつひめのかみ)が罪や穢れを受け取って川から海へと流し、海の底で待つ速開都比咩神(はやあきつひめのかみ)が飲み込み、気吹戸主神(いぶきどぬしのかみ)が海の底から黄泉の国へ吹き飛ばし、最後に、黄泉の国で待つ速佐須良比咩神(はやさすらひめのかみ))が飲み込んで消してくれるのです。雅は通り過ぎましたが、最初にここに参拝して身を清めます。

下り切ると、素鵞川(そががわ)に架かる祓橋(はらえのはし)を渡ります。

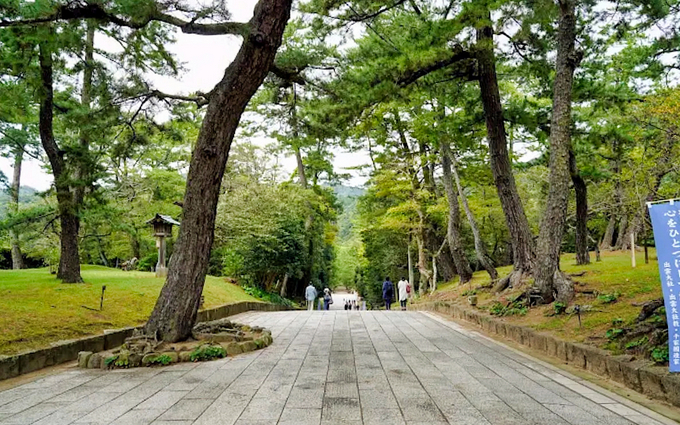

松の参道の鳥居

橋を渡った先にある、鉄製の三の鳥居は、松の参道の鳥居とも呼ばれており、ここをくぐると、「馬場の松」として日本の名松100選にも選ばれている樹齢350~400年の松並木が続きます。

松の参道は、中央は神様の通り道ということで、昔は神職や皇族の方以外は通行できず、現在も松の根の保護のため通行不可となっており、左右の道を歩きます。

手水舎

参道が終わると、左手に手水舎(てみずしゃ)があります。手水舎では、右手に柄杓を持ち、水を汲んで左手を清め、柄杓を左手に持ち替えて右手を清め、再び右手に柄杓を持ち、左の手のひらに水を受けて口をすすぎ、もう一度左手を清め、最後に柄杓を立てて柄を清めます。

現在は新型コロナウイルス感染予防のため、柄杓は使用できませんが、手順は同じです。

大国主命のモニュメント

手水舎で手と口をすすいだ雅が横目に見た大国主命のモニュメントというのは、手水舎の南西にある、御慈愛の御神像と呼ばれる、因幡の素兎(しろうさぎ)の神話をモチーフとしたブロンズ像のことでしょう。近くには、唱歌『大黒さま』の石碑もあります。

因みに、大社境内には66羽のウサギの石像があるそうです。

なお、参道を挟んで手水舎の反対側には、大国主命が天に向かって両手を掲げて海から現れた幸魂奇魂(さきみたまくしみたま)から“ おかげ “を拝戴し、神としての力を身につけ、 「ムスビの大神」(縁結びの神)となったというエピソードを表現した、ムスビの御神像と呼ばれるブロンズ像があります。

銅鳥居

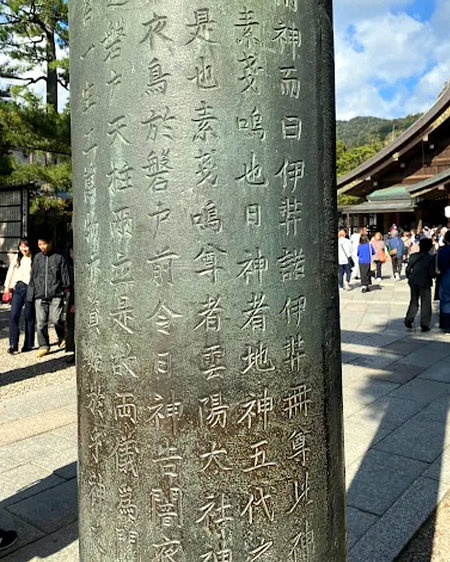

こちらが出雲大社荒垣内の前に立つ、銅鳥居と呼ばれる四の鳥居で、国の有形文化財に指定されています。青銅製であることから、作中にあるように、この鳥居を撫でながら一周するとお金が入るというガイドがなされることもあるようですが、出雲大社は公式に否定しています。

刻まれた銘文によると、この鳥居は、寛文6年(1666年)に長州藩2代藩主毛利綱広が寄進したもので、「素戔嗚尊者雲陽大社神也」(祭神は素戔嗚尊である)とあります。これは、鎌倉時代から1667年に出雲国造による祭祀が認められるまで、神仏習合により杵築大社(出雲大社のこと)の神宮寺を兼ねた鰐淵寺がその縁起で大社の祭神を素戔嗚尊としていたことによるものです(こちらが詳述されています)。

拝 殿

現在の拝殿は、昭和34年(1959年)に竣功した、高さ12.9m、広さ485.1㎡の総檜造り、大社造りと切妻造りの折衷様式の社で、戦後建てられた木造神社建築として最大級のものです。雅は、一般の参拝方法(2礼2拍手1礼)ではなく、出雲大社流の参拝方法でお参りしますが、出雲大社で2礼4拍手1礼で参拝するのは、年に一度の例祭では無限の数を示す8回拍手するのが作法で、普段はその半分としているからだそうです。

正面の向拝には、長さ約6.5m、重さ約1t の大注連縄が掛かっています。通常の神社とは逆で、左側が綯い始めとなっていることについて、公式見解では、出雲大社では、神様に向かって右を上位とする他の神社と異なり、左を上位とする習わしがあるからとしています。

「平成の大遷宮」では、拝殿を仮本殿(仮殿)とし、拝殿の代わりとなる仮拝殿を建設しましたので、雅が横を通り過ぎた真新しい仮殿というのは、平成19年(2007年)12月26日に完成した仮拝殿のことでしょう(場所は拝殿の左側です)。

平成20年(2008年)4月20日に主祭神を仮殿へ遷す『仮殿遷座祭』が行われ、平成25年(2013年)5月10日に修造後の本殿に戻す『本殿遷座祭』が行われており、その後も境内外の社殿が修造され、ー連の大遷宮事業は平成31年(2019年)4月6日に完逐しました。

八足門

拝殿真後ろにある本殿に向かいます。正面に立つのが、寛文7年(1667年)に建立された、檜皮葺き、切妻造り、三間一戸八脚、重要文化財のハ足門(やつあしもん)で、ここから本殿を望みながら参拝します。通常は中には入れませんが、正月期間は開放され、本殿を囲む瑞垣の楼門前まで入ることができます。また、一定期間予約制の特別拝観が行われることがあります。

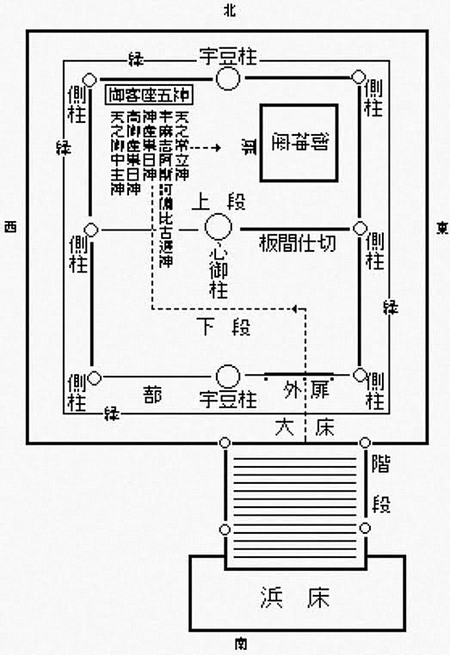

門の前の広場にある、3つ並んだ赤い円形のタイルは、平成12年(2000年)に3か所の地中から発見された、それぞれ3本の巨大な丸太を束ねた柱(中心の心御柱、正面の宇豆柱、南東の側柱)の位置と大きさを表したもので、柱の配置は「金輪御造営差図」の記述と一致しており、放射性炭素年代測定の結果、宝治2年(1248年)の造営遷宮時に設置されたものである可能性が高いと分析されています。そして、3本束ねた直径が約3mという柱の太さ(現在の柱の直径は0.727~1.1m)から、かつて高さ16丈(約48m)の本殿が存在したという可能性も高まりました(本作では確認されたとしています)。

なお、南東の側柱は埋め戻されましたが、心御柱は宝物殿に、宇豆柱は島根県立古代出雲博物館に展示されているようです。

本 殿

現在の本殿は、延享元年(1744年)に造営され、4度の修造遷宮を経た国宝です。15段の階段を上る高床式の大社造り、切妻造り・妻入りの構造で、高さ約24m、約10.9m四方、心御柱の直径は1mを超え、古より「天下無双の大廈」と称えられ、岡本太郎も日本最高峰の建築と賞賛した、国内最大規模の木造本殿建築です。

一番長い4尺(約120cm)のものを始め、(作中には71万枚とありますが)計64万枚に及ぶ檜皮が使用された檜皮葺きの屋根は、面積177坪(約585㎡)、厚さ91cm、重さ約41t もあり、上には長さ7.9mの2組の外削ぎの千木(ちぎ)と長さ5.45mの3本の鰹木(かつおぎ)が置かれています。千木には、外削ぎと内削ぎがあり、先端を地面に垂直に削ったものを外削ぎ、先端を地面に水平に削ったものを内削ぎと言います。本作では、男神を祀る社では外削ぎ、女神を祀る社では内削ぎになっているとして、それぞれ男千木、女千木と表記しています。また、鰹木は、屋根の棟木に直角になるように並べた円柱状の木のことで、鰹木の数が奇数なら男神、偶数なら女神を祀っているとしています。

ところが、伊勢神宮の外宮は、豊受大神という女神を祀っているにもかかわらず、どうして男千木でかつ奇数本の鰹木なのかという謎があります。神社本庁の公式見解では、いずれも祭神の男女の区別とは結びつけていません。

内部は、9本の柱が田の字形に配置された正方形で、正面の長さ15.5m、直径0.87mの宇豆柱(うずばしら)の右側に扉があり、長さ11.8m、中心の直径1.1mの心御柱(しんのみはしら、岩根御柱ともいいます)と右側の長さ11.8m、直径0.727mの側柱(がわばしら)との間は板壁で仕切られ、その奥に神座(内殿)がある、男造になっています。

大国主命が鎮座する神座は、西向きに設けられています。その理由については、国譲り神話の舞台である稲佐の浜がある西を向いているとか、古代では西の彼方を「常世の国」(霊魂が鎮まるところ)と信じられていたからとか、心御柱を中心に時計回りに回って神座に至る独特な構造になっているからとか、諸説あります。雅がいう謎の一つですが、後に御子神から彼の見解を聞くことになります。

また、神座の左側には、板壁に接して客座があり、天之常立神・宇麻志阿斯訶備比古遅神・神産巣日神・高御産巣日神・天之御中主神の5柱が祀られ、心御柱の近くには大国主命の子神である和加布都努志命(牛飼神)が祀られています。

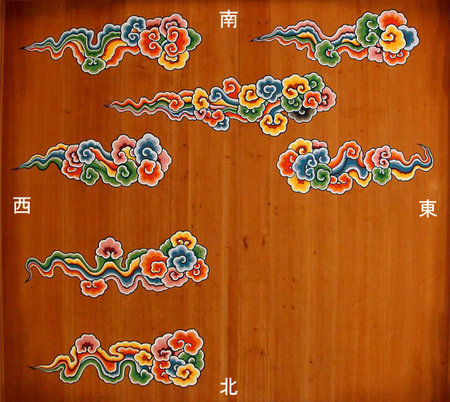

本殿の天井には、延享元年(1744年)の造営時に赤、青、黄、紫、黒などの極彩色を使って竹内随流斉甫記が描いたものと伝わる《八雲之図》があります。作中にあるとおり、下段中央(写真は上下逆)にある最も大きい「心(しん)の雲」の黒雲部分に墨を入れる「心入れ」という秘儀を行い、天下泰平、国土安穏、朝廷宝位無道、仁民護幸給等を祈ったという秘図で、八雲之図なのに7つの雲しか描かれていないとか、雲の配置やカラフルな配色、一つだけ雲の向きが異なる等謎の多い絵です。雅は謎解きを先送りしますが、七雲の理由については、松江市の神魂神社の天井の雲が9つ描かれていることから、一つの雲が神魂神社へ飛んで行ったとか、未完成であることで神の威光が未来へ限りなく続き、無限の広がりをもつことを表しているとか、8は永遠を表わす数字のため、その手前の7でよみがえりを表わしているとか、こちらも諸説あるようです。

観察楼

八足門横の廻廊の東に繋がる二重楼閣が重要文化財の観察楼です。1667年の寛文の造営時に建てられ、1744年の延享の造営時に解体移築された建物で、1階が楼造(ろうづくり)の廻廊となっており、檜皮葺き、入母屋造りの2階には、畳敷きの大部屋があり、中庭の舞台で催される祭礼や芸能を朝廷や幕府の要人が観覧していたようです。

東十九社

拝殿の向こう、本殿を囲んでいる瑞垣の東側にあるのが東十九社です。19枚の扉があることでそう呼ばれる十九社は、文化6年(1809年)に出雲大社の中で唯一樅の建材を使用して建てられた社で(NHK『2時間でまわる出雲大社』では、横幅34.5mと紹介されていました)、神在祭(10月11日からの1週間)の間は、扉が開けられ、全国から集まって人々の幸福や生成発展を神議する八百万の神々の宿所(御旅所)とされ、普段は八百万の神々への遥拝所となっています。

釜 社

雅は、本殿の千木や鰹木の方を仰ぎ見ながら、瑞垣に沿って歩きましたが、東十九社の北側には、素戔嗚尊の子神で、食物を司る、全国の稲荷神社の主祭神(稲荷大神)である宇迦之魂神(うかのみたまのかみ)を祀る、出雲大社末社の釜社(かまのやしろ)があります。寛文7年(1667年)に造営された重要文化財です。

なお、宇迦之魂神は、古くから女神とされていますが、屋根の上には見てのとおり男千木と奇数本の鰹木が置かれています。

文 庫

雅は、出雲大社に関連する歴史書や古文書、神道の書物を保管するために建てられた、文庫(ふみぐら)を正面に見ながら、瑞垣の角を左に曲がります。1667年の寛文の造営時に建てられ、大正3年(1914年)にここに移築された、越屋根付きの寄棟造り、栗板の栃葺きの建物です。

素鵞社

瑞垣に沿って西方向に進んだ雅の右手(本殿の真後ろに相当)に姿を現した小さな社、素鵞社(そがのやしろ)は、大国主命の父神にして三貴子の一柱である素戔嗚尊を祀る、大社造りの摂社です。

地元の老人が拝礼し、雅に「本物の大社」と教えた、素鵞社の裏手にそそり立つ崖のような大岩というのはここで、古より「蛇山」と敬仰される八雲山の岩肌に直接触れることができる最強のスポットで、出雲大社の本当の御神体と言われるところです。

また、老人が教えた砂は、「お清めの砂」と呼ばれており、素鵞社の社殿床縁下、3か所に置かれた箱に奉納するようになっています。手順等についてはネット上で紹介されていますが、奉納するだけではなく、同量の砂を持ち帰り、お守りや厄除けとしてのご利益をいただくようになっています。後に御子神との電話で、ここが出雲大社の本質だと気付かされます。

最近では、砂をいただこうと訪れる方が増えたためか、急いで奉納したい人のために社殿手前にも砂箱が設置されています。

彰古館

境内の北西隅にある彰古館は、出雲大社の宝物や歴史的遺品などを展示するため、大正3年(1914年)に建てられた、入母屋造銅板葺き、木造二階建て、切妻造りの玄関を設けた建物で、国の登録有形文化財(建造物)に指定されています。現在、館内には、大小の大黒像、えびす像、神楽用の楽器類、大社の縮小模型のほか、古文書類が展示されています。

本殿西遥拝所

雅は、瑞垣に沿って本殿の真西に位置する場所まで来ると、大国主命が鎮座する神座に向かって2礼4拍手1礼で参拝しました。ここには、本殿西遥拝所(御神座参拝所)として立て看板と賽銭箱が設けられています。

氏 社

瑞垣に沿って、宝庫を通り過ぎると、右側に、出雲大社の摂社である、2棟の氏社(うじのやしろ)があります。北側は、天照大御神の第2の子神で、出雲大社の祭祀を司る出雲国造家の始祖である、天穂日命(あめのほひのみこと)を、南側は、天穂日命から17代目の末裔で、允恭天皇から出雲臣(いずものおみ)の姓を戴き、国造となった、宮向宿禰命(みやむきのすくねのみとこ)を、それぞれ祀っています。

西十九社

瑞垣の西側にも八百万の神々の宿所となる十九社が設けられていますが、出雲大社から東の神々は東十九社に、西の神々は西十九社に、それぞれ入られるという話もあるようです。

神楽殿

雅が向かった神楽殿は、1667年に西十九社の西側に千家國造家(出雲大社宮司家)の大広間、風調館(ふうちょうかん)として造営されましたが、明治15年(1882年)に出雲大社教が設立されてからは出雲大社教の神殿としても使用され、祈祷や結婚式をはじめ様々な祭事行事が執り行われています。現在の神楽殿は、出雲大社教の設立100周年を記念して、昭和56年(1981年)に建て替えられたものです。その大広間は270畳の広さを誇り、神社建築にはめずらしく正面破風の装飾にステンドグラスが使われています。

正面の大注連縄は、長さ13.6m、重さは5.2t に及びます。拝殿の大注連縄と同様、左側が綯い始めとなっています。注連縄の後ろには、「神光満殿(大国主の光に満ちて)」と書かれた大きな額が掛けられています。

神楽殿前庭には高さ47mの国旗掲揚塔が聳え立ち、揚げられる国旗は75畳の大きさです。

神祜殿

境内に戻った雅が最後に向かったのは、拝殿の向こう、東十九社の南側に建築家菊竹清訓氏の設計で1981年に竣功した、もうーつの宝物殿、神祜殿です。「神祜」とは「神の助け」や「神から幸を授かる」という意味があるそうです。

ここには、先に紹介したとおり、平成12年(2000年)に発見された心御柱(岩根御柱)が展示されており、玄関先(上の写真左)にはその心御柱をイメージしたオブジェが置かれています。

雅は、大社から歴史博物館へ向かいました。歩いて5分程度です。

********************************

今回の投稿での旅はここまでです。次回、第4章からいながら旅を続けます。雅は、古代出雲歴史博物館を経て、稲佐の浜から日御碕神社、長浜神社、万九千神社へとフィールドワークを進めていきます。一方、殺人事件の捜査も、新たな展開を迎えます。

.jpg)

-120x74.jpg)

-120x74.jpg)

コメント